Al bajar del avión, el desierto circundante taladra el cuerpo. Vamos en caravana desde un avión anclado en el medio de la pista, sin guías, hasta una puerta vidriada. Se suele decir que el impacto que produce Nueva York la primera vez que se la visita es el de un déjà vu. La ciudad hecha de electricidad, vista en todas las películas que se encargaron de divulgar por el mundo la cultura pop norteamericana de los últimos setenta años, produce en nosotros imágenes inconscientes: quien viaja por primera vez a la Gran Manzana cree haber visto —o al menos soñado— esa ciudad. Algo parecido, creo, podría decirse del desierto al norte de México, en la frontera con Estados Unidos.

Miro el aeropuerto, rodeado de este desierto apenas interrumpido por manchas ocasionales de vegetación: en el centro se alza un cuadrado de vidrio, la terminal. Pienso: esto ya lo vi. En Breaking Bad, en Sicario, en Traffic, en tantas otras películas y series que se empeñan en poner al narcotráfico en el centro de una batalla entre el bien y el mal.

Los residentes pasan de a uno. Un policía que calza una ametralladora toma mi pasaporte y se lo lleva a una sala. Me hacen esperar, junto con tres personas más, a un costado. A pocos metros, con mi pasaporte en la mano, el policía conversa con una chica sentada frente a una computadora. Se acerca otra policía y continúan la charla. Pasan los minutos, largos minutos. Miro el desierto y la fila de residentes, que avanza con rapidez. El policía vuelve con uno de los pasaportes y se lo entrega a un hombre mayor, de campera de jean. Le hace unas preguntas. Lo deja pasar.

Al cabo de otros largos minutos, vuelve hacia mí y hacia otro chico: un norteamericano de pelo largo, camisa de aventuras y sandalias de plástico.

—¿American?

—Argentino —digo.

Una información que ya tiene en el pasaporte; me lo devuelve y mira con suspicacia.

—¿A qué viene?

—A dar una charla sobre cine y unas clases. En la Universidad de Baja California.

Asiente y me deja pasar. Pero no doy más de dos pasos con el bolso cuando cuatro policías me ven y se me abalanzan encima. Me llevan a un costado, junto con el norteamericano. Me piden que apoye el bolso sobre una mesa metálica. Uno de ellos arrastra, sujeto por una correa, a un perro exhausto por el calor y la jornada.

Me hacen abrir el bolso.

—¿American?

—Argentino.

Me pregunta si viajo con el gringo. Digo que no. Me hace abrir todo. Le digo que no va a encontrar nada y que, además, no tengo por qué abrir el bolso.

—¿Tiene algo para declarar? ¿Drugs?

No tengo nada. El gringo a mi lado transpira. Lo aprietan: le dicen que lo van a retener, que declare si tiene algo. El chico no entiende por qué, pero tiene miedo. ¿Será que lleva algo y se olvidó? Saca un cigarrillo electrónico y una pipa. Los cuatro policías se miran entre sí: poco les falta para persignarse. Uno de ellos agarra la pipa y la huele. Se miran.

El policía que estaba conmigo me abandona de inmediato: ya no soy de su interés. Ahora tiene a alguien a quien hostigar, a quien pedirle algo a cambio. Cierro el bolso y cruzo la puerta que me devuelve la libertad. Estoy en Mexicali.

***

—Hacen eso —me dice Mario al volante—. Intentan meter miedo para que la persona caiga y se asuste. Así sacan un dinero para ellos. Nadie tiene nunca nada.

Detrás de la ventanilla, el desierto en las afueras de Mexicali empieza a poblarse. Por una ruta estrecha avanzan camionetas, autos grandes y camiones. Aparecen carteles: parrillas, talleres mecánicos. Carteles enormes. En uno, un hombre señala a la cámara con gesto adusto y promete ayuda legal en caso de tener problemas, justamente, con la ley.

En el asiento trasero viaja Ramón. Se ríe de mi anécdota, aunque también le molesta el mal momento que tuve que pasar. Han hecho un enorme esfuerzo para traerme desde la Ciudad de México, adonde vine a dar una charla y un taller, y esta imagen inicial no es, para él, la mejor. Aun así, dice, con un cansancio leve en la voz:

—El narcotráfico es algo que se vive. Esta historia siempre existió. Estados Unidos es un gran consumidor: durante la ley seca, México ya era proveedor.

Ramón menciona la Ley Seca que estuvo vigente en Estados Unidos entre 1920 y 1933. Mexicali, al igual que Tijuana y muchas ciudades de fronteras mexicanas, se convirtieron de la noche a la mañana en centros turísticos aptos para el juego, el alcohol y la prostitución, un aura que muchas de ellas mantiene hasta el día de hoy. Para dejar atrás el mal trago del momento, me prometen buena comida. Llegamos a mi hotel, que una vez más carga con el déjà vu: parece el motel donde transcurre buena parte de Sin lugar para los débiles, la película de los hermanos Coen. Otra historia sobre bandas, droga, masculinidad y violencia.

Me registro y dejo mis pocas cosas. Mis dos anfitriones me esperan en el auto negro.

—Antes —dice Mario—. Vamos a dar una vuelta.

Hacia el final de la avenida principal se avista algo que no había imaginado así: el muro que Donald Trump construyó, durante su primer mandato, a lo largo de la frontera con México. Al acercarnos, el muro resulta menos espectacular de lo esperado. La historia de los muros y de las ciudades amuralladas trae recuerdos de hormigón, de piedra, de paredes pesadas, de grandes murallas que atraviesan montañas. Esto, en cambio, es un cerco largo y alto, que genera un efecto óptico en quien lo mira. Del otro lado se alcanza a ver Calexico, la ciudad estadounidense, anclada en el Valle Imperial y el Río Colorado.

—Es como una medianera —digo.

Ramón se ríe.

—Sí, incluso hay personas que lo saltan, pero al ratito ya los mandan de regreso.

La frontera entre México y Estados Unidos fue creada tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, poco después de que México perdiera, por la incomunicación, la falta de logística y el avance desenfrenado de Estados Unidos, las tierras de lo que hoy constituyen los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Arizona y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Básicamente, el 55% de lo que en su momento constituía el total del territorio mexicano.

Podría decirse que esta línea imaginaria, este trazado endeble marcado sobre la arena amarilla, es una zona bicultural, donde lo anglo y lo hispánico se funden y se confunden. En el imaginario de ambas naciones, la frontera fue vista como una posibilidad de libertad: presos que escapan de la ley bajando hacia el sur en busca de nuevas oportunidades; mexicanos que hacen hasta lo imposible por cruzar al norte y cambiar de vida bajo la sombra del signo dólar. El antropólogo James Curtis señala que la frontera no es solamente de los mexicanos ni de los norteamericanos. Diversos grupos étnicos, en distintos momentos de la historia más o menos reciente de esta joven nación latinoamericana, buscaron un pedazo de esa libertad relativa en la frontera: alemanes, japoneses, rusos, hindúes. Y chinos. Sobre todo chinos. ¿Adónde frena el auto, Mario? En un local de comida china.

Bajamos del auto y volvemos a enfrentarnos al calor. Hay poca gente en la calle. Miro hacia las dos esquinas de la cuadra y no logro ubicarme. Parece una ciudad del Oeste norteamericano: grandes extensiones vacías en su tejido urbano, kilómetros de malls, locales de comida rápida y carteles, y muy pocos peatones. Acá, si no tenés auto, es difícil moverse en una ciudad de más de seiscientos mil habitantes. Difícil incluso hacer una escapada a Tijuana, a 120 kilómetros, y mucho más cruzar a su ciudad fronteriza, San Diego.

El local de comida china guarda en su interior a numerosas personas de rasgos asiáticos que apenas nos miran cuando entramos. Nos sentamos al fondo. Ramón y Mario están entusiasmados. La comida china en Mexicali es uno de sus grandes atractivos, lo mismo que el antiguo barrio chino en el que estamos ahora; La Chinesca. Mientras abre la carta, Mario dice, en un tono didáctico, propio de alguien acostumbrado a dar clases de Estética en la Universidad de Baja California:

—Los chinos llegaron a comienzos del siglo XX. Vinieron a trabajar en los campos de algodón.

Hacia 1910, durante la gobernación de Esteban Cantú, se otorgaron concesiones y garantías a inmigrantes provenientes de China. Había un antecedente, varios kilómetros al norte, en el estado de California, cuando numerosos chinos llegaron para trabajar en una compañía llamada The Colorado River. Muchos fueron expulsados y encontraron, hacia el sur, en la frontera, un espacio de relativa libertad. Con el período de Cantú se abría ahora la posibilidad de ampliar esas colonias. Mexicali no fue el único destino. Además de California, muchos se asentaron en el desierto de Sonora y en Sinaloa, hoy uno de los epicentros más peligrosos del narcotráfico.

Los chinos provenientes de la región cantonesa constituían una mano de obra barata y necesaria. Sus ganancias fueron capitalizadas y, al poco tiempo, lograron establecer sus casas, crear “ranchos” y abrir sus propias parcelas. Algunos comenzaron a formar negocios y, sobre todo, a tender puentes a través de la gastronomía. Al paisano chino le gusta la comida china.

—Sí, pero después hubo una persecución. Incluso una matanza grande —dice Ramón.

En 1908, alrededor de 300 chinos fueron asesinados en Torreón, en el valle de Coahuila. Seis años después, Sonora comenzó a expulsarlos porque —dicen las malas lenguas— trabajaban mucho y muy bien; muchas familias chinas fueron engañadas, arrastradas al desierto y abandonadas allí. Y hacia comienzos de la segunda década del siglo, el ingreso de chinos fue directamente negado. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas, amparado en la reforma agraria, expropió los “ranchos” de los chinos y fueron deportados a sus países de origen.

Mario hace el pedido. Señala el menú: carnitas adobadas en salsa agridulce, sopas y camarones empanados. Ya que estamos: arroz frito con pollo. Para tomar, agua de jamaica y cerveza.

—No se entiende bien —dice Mario—. Por un lado, estaba el espíritu de la Revolución mexicana, un nacionalismo que empezaba a ganar fuerza en 1910. Pero, por otro, las relaciones con Estados Unidos, tan presentes durante la presidencia de Porfirio Díaz, también sembraron una semilla antiasiática. Lo cierto es que estuvieron acá, y su presencia fue fuerte.

Sin ir más lejos, señala hacia la puerta, hubo hasta fumaderos de opio. Allá nomás, donde ahora se ve un pasillo. Todos los locales chinos estaban conectados bajo tierra por túneles, entre burdeles y lugares para el esparcimiento, fumar y beber, librarse al juego de la noche. Este era un oasis chino en el desierto mexicano. Aunque, claro, el agua también fue un factor fuerte de conflicto: entre ranchos, parcelas y tierras ganadas, cada vez había más bocas para el mismo recurso. En una zona donde lo que escasea es, justamente, lo que más se necesita para sobrevivir.

Igual, según Mario, lo que más molestó siempre a los mexicanos de los chinos, al punto de iniciar esta persecución feroz, no fue otra cosa que la competencia por el trabajo. Y en el trabajo, los chinos, al parecer, eran difíciles de vencer. Sobre todo cuando el calor del desierto no afloja y vuelve cuesta arriba cualquier jornada laboral.

***

El auto avanza hacia la universidad. Hay que iniciar las formalidades. Le pregunto a Mario si conoce a Daniel Sada, un escritor que es para mí un misterio. Sus novelas Porque parece mentira la verdad nunca se sabe y Casi nunca (esta última, merecedora del premio Herralde) me sorprendieron por sus apuestas formales y de lenguaje. Nadie escribe así en este siglo que atravesamos. La primera de esas dos está escrita en verso: una novela que narra los cadáveres que caen a diario en un desierto muy parecido al que vemos del otro lado de la ventana, una especie de reescritura barroca y barrosa del Pedro Páramo de Rulfo.

—Claro —responde Mario—. Él nació acá, en Mexicali. Aunque vivió creo que por Coahulla, en Sacramento.

Mario tiene un doctorado en literatura y también escribe ficción. Cuenta con varias novelas, algunas publicadas, otras esperando la luz. Llegó a conocer a Sada antes de que se fuera a vivir a la Ciudad de México, persiguiendo una carrera literaria que alcanzó finalmente la consagración —de la mano de Roberto Bolaño y Juan Villoro— poco antes de su muerte.

Ramón interrumpe mi charla literaria con Mario, cuando pasamos por una autopista que no tiene un atractivo particular.

—¿Sabés, Fernando, que ahí David Fincher filmó una de sus películas? Fue todo un acontecimiento cuando vino a Mexicali.

No fue una película sobre narcotráfico, drogas o la lucha entre el bien y el mal. Nada de andar revoleando tiros por ahí, de perseguir inmigrantes o de hacer bailar a un narco con aspiraciones de convertirse en mujer trans. Fincher filmó la película menos mexicana posible: una metáfora milenarista sobre el fin de una década dorada para los yuppies. La película se llamó The Game y ayudó a afianzar su estilo: oscuro, retorcido, por momentos onírico.

La trama es sencilla. Nicholas Van Orton, interpretado por Michael Douglas en uno de esos papeles de gran tycoon que siempre le salieron bien, recibe un regalo de su hermano Conrad en su cumpleaños número cincuenta. El hombre, un empresario que vive con su sirviente en una casa a las afueras de Nueva York, acepta participar de un juego. La cosa comienza como una función de cine de terror: un payaso de porcelana empieza a hablarle mientras lo filma. A partir de ahí se despliega la pesadilla de cualquier empresario: las corporaciones le dan la espalda, lo persiguen, le roban la plata, le cierran las tarjetas, lo pierde todo. Lo llevan hasta un límite de supervivencia. ¿Y qué mejor lugar para llevar a un hombre al límite en Estados Unidos que una ciudad de frontera, donde los sueños parecen disolverse en un desierto de pesadilla? Claro: Mexicali.

El auto avanzaba por la autopista, la eterna hora mágica mexicana, un sol que nunca termina de bajar que va tiñendo de un color particular. Quizás por esa razón tantas producciones bajan hasta esta frontera a grabar, aunque pensándolo mejor, debe ser un poco más barato. No recordaba, cuando vi la película por primera vez a mis dieciséis años, que gran parte de la desorientación y la persecución del personaje ocurrieran en esta ciudad. La secuencia transcurre en un panteón: un Nicholas enajenado avanza entre perros, basura y autos anónimos hasta llegar a una embajada.

Ramón debía tener más o menos la misma edad que yo cuando se enteró de que Fincher iba a filmar acá su tercera película, después de Seven.

—La gente se agolpaba para ver si podía verlo a Michael Douglas. Yo también vine.

El auto llega a una esquina, a una calle con un boulevard de árboles. El cielo es de un azul que hiere los ojos. Aparece así, de pronto, el estacionamiento y la Universidad de Baja California. Estacionamos el auto y bajamos. Mario y Ramón me llevan al interior del lugar donde pasaré los próximos cinco días. Saludo a la directora y al decano, me presentan a otros docentes y a algunos alumnos. Luego me llevan a descansar, porque por la tarde tengo que dar mi charla.

Llego al hotel. Estoy exhausto. Afuera, escucho sirenas. Sobre la mesa del hotel hay un diario que anuncia el intento de transportar drogas por parte de un grupo. Abro la puerta y miro la caída del sol, a la espera de que Mario me pase a buscar. Salgo a la ruta y miro hacia ambos lados. Avenidas anchas, pocos peatones, un cielo que es negro, con estrellas de ocasión. Me acuerdo del comienzo de la novela de Sada: “Antes una aclaración: no hay en este mundo infame comedia que dure tanto ni se enturbie ni se aguante si no hay —cual debe ser— humoradas transgresoras y un sinnúmero de equívocos que vayan de lo ridículo a la sofisticación. En aras de que se cumpla la comedia tal cual es, es mejor apresurar las acciones como sea y ponerle como sea un falso final feliz”.

A lo lejos veo el auto de Mario. Me hace señas y me subo. En breve tengo mi charla.

***

Luego de mi charla con los alumnos de cine, la jornada no se termina. Estoy demasiado cansado por el trajín; aún me esperan cinco días más de taller de escritura. Mario me lleva a mi habitación del hotel y me recuerda que hay una cena; pasará por mí en una hora y media. Vamos a ir a un restaurante donde se encuentran el decano, una profesora llamada Anny y la directora de la Universidad. Unas horas después, Mario me toca el timbre. Yo estoy tirado sobre la cama.

El auto avanza por la noche de Mexicali. Los malls, los negocios, las casas enormes tienen otro aspecto: la luz de neón. Verdes intensos, rojos, rosas; carteles que anuncian una noche cargada de promesas, aunque pareciera no haber nadie en la calle, mientras Mario, en el coche, escucha una y otra vez la banda sonora de la serie argentina sobre Carlos Menem.

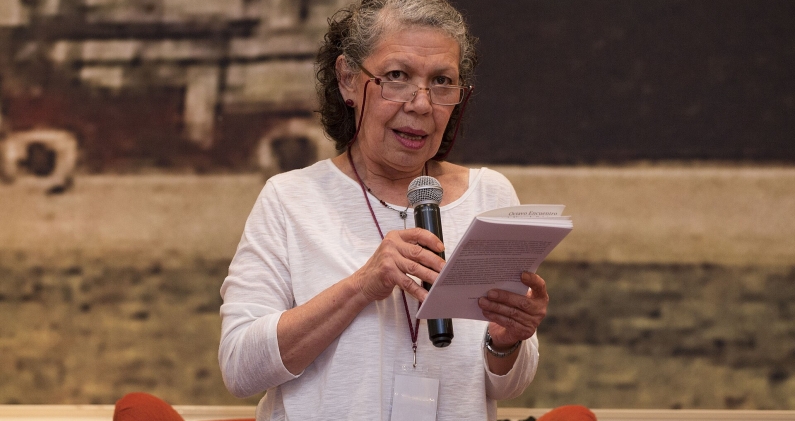

Llegamos a un restaurante de comida típica mexicana. Saludo nuevamente a las autoridades de la Universidad de Baja California, a quienes había saludado por la tarde. Muy amablemente me invitan a sentarme. Entre ellos hay una mujer de unos ochenta años, de baja estatura, ojos grandes, pelo corto y voz potente. Habla y, mientras lo hace, acompaña sus palabras con gestos: con las manos, el rostro, el cuerpo. Es una actriz que vino a presentar una película en la Universidad, también invitada. Todos la escuchan con cierta reverencia. Yo no puedo dejar de observarla. Tengo su rostro de algún lado.

Luego de comer, de tomar un poco de mezcal y de probar los postres, me acerco a la señora y le pregunto:

—Perdón, ¿usted trabajó en Principio y fin, de Arturo Ripstein?

Sospecho que me tiembla la voz: Ripstein es uno de mis ídolos de adolescencia. Principio y fin, una de mis películas preferidas. Hoy la gente se desvive hablando de planos secuencia, cuando uno de los directores con mayor cantidad de planos secuencia en la historia es Ripstein.

Luisa Huertas me toma de la mano. Me dice que claro, que trabajó con él. Se sorprende, porque en general no se lo mencionan; tiene otros trabajos, algunos más populares, como La máscara del Zorro o esta película que vino a presentar, que se llama No nos moverán. Le pregunto por el plano secuencia famoso que dura diez minutos. En la secuencia, el actor Ernesto Laguardia, que venía de hacer telenovelas baratas, interpreta a Gabriel. Aparece junto a su hermana, interpretada por Lucía Muñoz, que en la película se ha convertido en una prostituta de los bajos fondos. Gabriel considera que su hermana le ha arruinado la vida: que ahora se sepa cuál es su oficio hace peligrar el sistema de apariencias y la posibilidad de obtener una beca de estudios que lo llevaría a Estados Unidos. Gabriel lleva a su hermana a unos baños turcos y la obliga a suicidarse. El plano es tremendo. Cuando lo vi en el cine, me pregunté cómo lo había hecho.

—Estuvimos semanas —me dijo—. Hasta que finalmente salió perfecto. Todo el mundo aplaudió. Lucía, que estaba maravillosa, temblaba de frío y de emoción. Estaba también Alicia, su esposa y guionista. Entonces Arturo se acercó al camarógrafo y, sin regalar ningún elogio, dijo: “Vamos, hay que hacer otra”. Hasta Alicia le tuvo que pedir que tuviera algo de piedad por el equipo.

Se ríe. Yo me río. Aunque no sé bien de qué me río. Tan solo imaginar el trasfondo de esa secuencia.

Terminamos de comer. Salimos a la calle, a la noche de Mexicali. Las autoridades de la Universidad se abrazaban y se sacaban fotos con Luisa. Los mozos se acercan y también le piden una foto. Luisa es una actriz conocida en el mundo de las telenovelas: una figura pública. Entonces yo también lo hago: me acerco y le pido una foto. Nos abrazamos y me dice: por Arturo. Digo: por Arturo. La foto queda guardada en un celular que, al cabo de un tiempo, voy a perder en otro viaje. Pienso en la frase de Daniel Sada: “es mejor apresurar las acciones como sea y ponerle como sea un falso final feliz”. Aunque, a veces, es mejor no apresurar nada, sobre todo cuando el final feliz es real.