Cada mañana, Chapadmalal despierta con el viento del Atlántico. Las olas revientan contra los acantilados. Las aves giran en ronda sobre los techos de las casas que miran al mar. El aire frío golpea las paredes de cemento de los hoteles que hoy están vacíos. Los vecinos murmuran: dicen que para el próximo verano ya no habrá turismo social. Otros se preguntan qué será del pueblo que, durante décadas, recibió a cientos de familias trabajadoras que llegaban cada verano a conocer el mar. Hoy, en lugar de ese ejército de valijas y niños, apenas llegan surfistas con tablas fluorescentes o parejas jóvenes que alquilan casas minúsculas por Airbnb. Los vecinos caminan despacio, bordean los hoteles cerrados, se detienen frente a las telas colgadas en las fachadas que reclaman: No a los despidos.

Chapadmalal es una ciudad costera de menos de cinco mil habitantes en la provincia de Buenos Aires. Cada temporada su población se multiplicaba por diez. Durante décadas fue sinónimo de vacaciones populares. Allí, a mediados del siglo XX, se levantó la Unidad Turística: nueve hoteles de tres plantas y diecinueve bungalows distribuidos en más de setenta hectáreas. También la quinta presidencial: un chalet principal, dependencias, piscinas, canchas de tenis, helipuerto y playa propia. Juan Domingo Perón la inauguró. Después, ya en democracia, la usaron presidentes como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner. Incluso Mauricio Macri, que organizó allí un “retiro espiritual” junto a sus ministros.

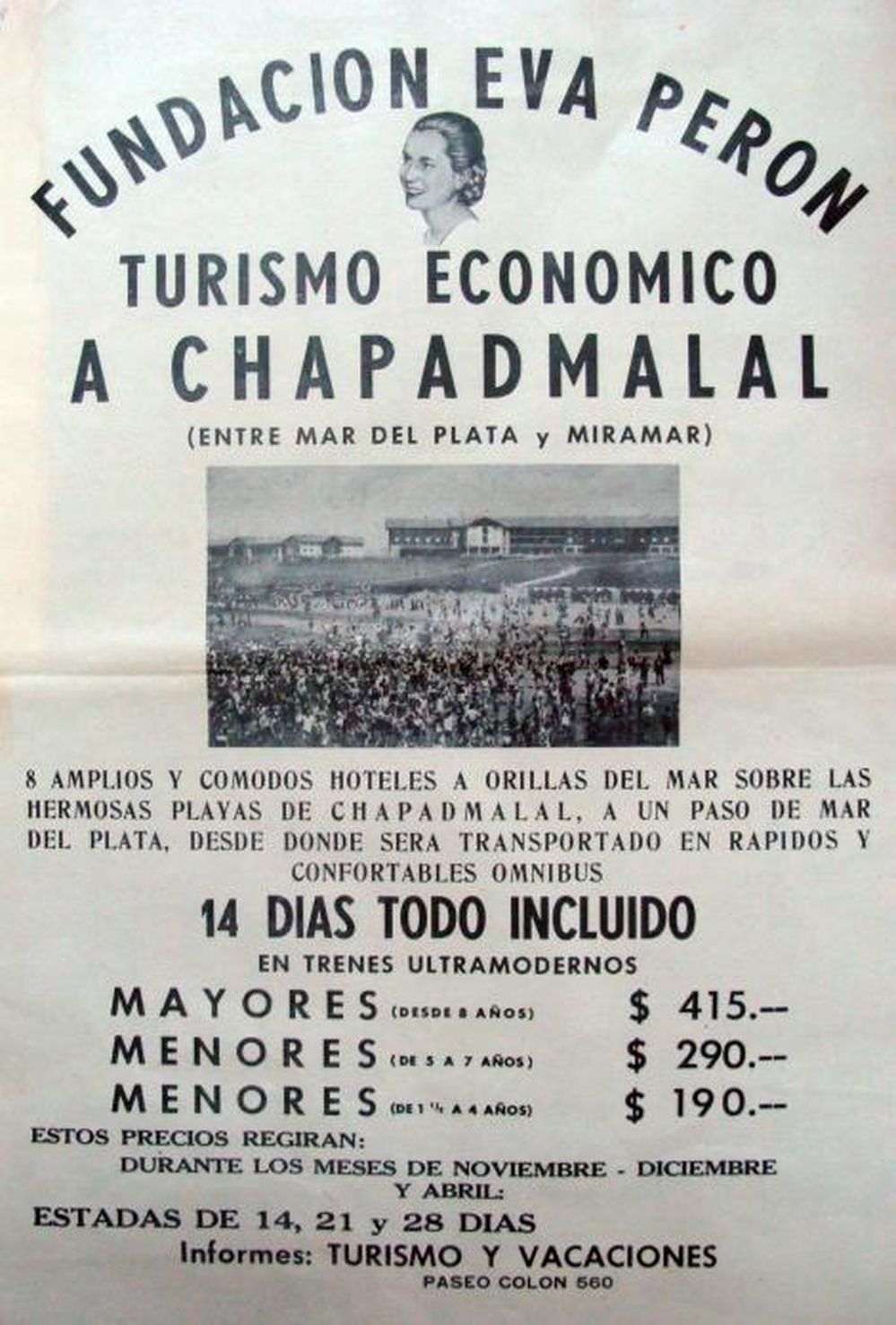

El complejo había sido proyectado en 1945 por el general Pistarini dentro del Ministerio de Obras Públicas y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo, bajo el impulso de la Fundación Eva Perón. Fue parte de un plan mayor que incluyó también la Unidad Turística Embalse, en Córdoba. Los dos complejos eran monumentales: jardines inmensos, comedores donde entraban cientos de personas, un museo en cada uno. Ambos tenían un objetivo preciso: abrir las puertas del descanso al pueblo trabajador. Un lema que, en el contexto de la justicia social peronista tenía un peso político importante. Hasta entonces, las vacaciones eran un privilegio reservado a las clases acomodadas.

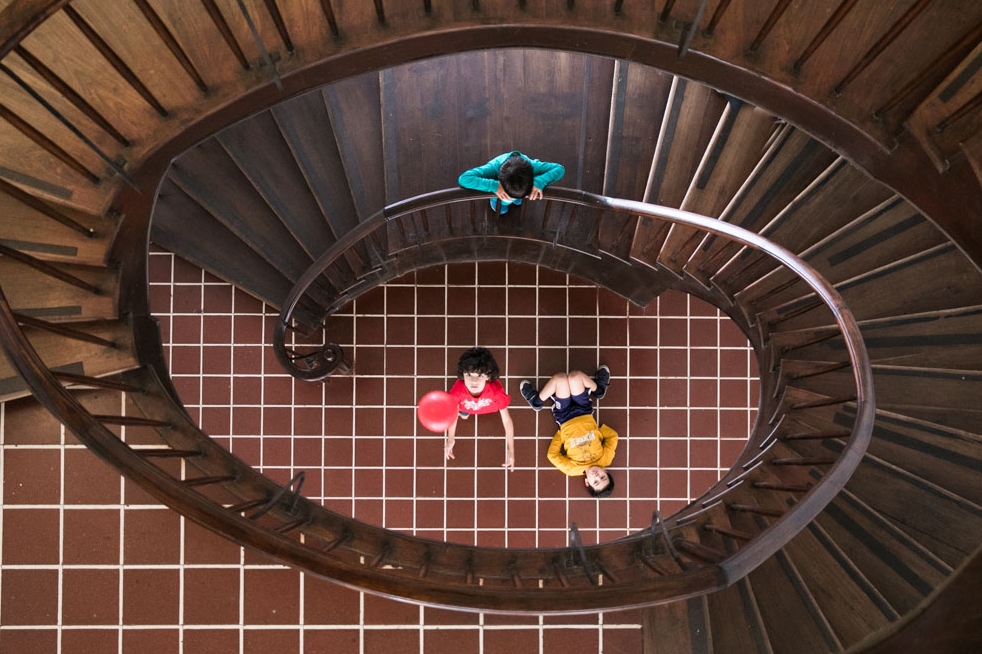

Chapadmalal fue, durante décadas, un lugar con bullicio, rodeado de festejos, enorme, testigo del descanso merecido. También de momentos memorables: en 1995 alojó a las delegaciones de los Juegos Panamericanos, convirtiendo cada rincón en un espacio de igualdad y de fiesta compartida.

Hasta principios de los años setenta, el Estado estaba a cargo de todos los gastos: desde la sopa que servía el camarero hasta la pintura de las paredes, pasando por la lavandería y el pan del desayuno. Después vino el tiempo de las concesiones: limpieza, gastronomía, mantenimiento. Pero el espíritu del turismo social seguía intacto. El precio real de una estadía era cien, el huésped pagaba diez y los noventa restantes los ponía el Estado, que se los transfería al concesionario. El engranaje era tan preciso que parecía una coreografía burocrática: los subsidios no brotaban de un pozo sin fondo, sino de un recorte minúsculo, que se aplicaba a cada salario de los empleados públicos. Era un mecanismo bien armado, de cada cuota mensual salía la ilusión de vacaciones para miles de familias.

El sistema era sencillo. Las familias se inscribían en las oficinas de turismo de sus provincias. El cupo era limitado. El día que abrían las inscripciones, se formaban filas interminables que llegaban a dar la vuelta a la manzana. Más tarde, la inscripción pasó a ser online. El sorteo se realizaba con seis meses de anticipación. Si salías beneficiado, tenías asegurados siete días y seis noches con pensión completa en la Unidad Turística Chapadmalal.

Los hoteles se organizaban por categorías. El número uno era el más modesto: habitaciones privadas con baños compartidos. A medida que subían los números, crecían la comodidad y el equipamiento: baños privados, más espacio, mejores colchones. En todos había pensión completa. Dos comidas abundantes al día con entrada, plato principal y postre. Sobre todo el lema principal era la igualdad. Todas las familias compartían los mismos derechos, los mismos espacios, los mismos juegos nocturnos; todas se ponían de acuerdo para improvisar campeonatos que duraban la semana entera de vacaciones.

Ese espíritu tambalea hoy. Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, calificó al complejo como “innecesario”. Con ese argumento, busca transferir las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que decidirá su destino.

Los vecinos dicen que ya se presentaron personas del gobierno actual que amenazan con construir un complejo “más armado”, donde dicen palabras como: torres, espectáculos, paseos hechos de asfalto. Dicen que se presentan arquitectos que no muestran cifras, ni cuentan qué pasará con las napas subterráneas, con la contaminación, mucho menos con el museo que hoy es parte fundamental del complejo. Tampoco les hablan sobre el futuro de las viviendas ocupadas hace décadas por los trabajadores, ni de los puestos de trabajo que aún resisten. Nada. Apenas visitan el complejo y anuncian proyectos que amenazan con el fin del turismo social.

Algunos funcionarios salieron al cruce. Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo bonaerense, calificó de “sandeces injustificables” la idea de que el complejo es innecesario. Matías Lammens, exministro de Turismo y Deportes y actual legislador, lo definió como patrimonio “histórico, cultural, emocional”. Cerrarlo, dijo, sería “una burrada”. Ambos coinciden: el gobierno llegó para arrasar, una vez más, con los derechos de las clases populares.

Antonio “Tony” Suárez tiene 66 años, nació, trabajó y se jubiló en Chapadmalal. Su padre fue agricultor; su madre, recepcionista en los hoteles. Él mismo entró a los 22 años en el área de mantenimiento, luego pasó al área de forestación, y desde 2019 trabaja en el Museo de la Fundación Eva Perón y lo defiende para mantener la memoria colectiva. Tony vive de los recuerdos, milita fielmente el primer gobierno de Perón y protege con uñas y garras la Unidad Turística. Mientras camina por el borde de los acantilados describe el recuerdo de cada verano: una fila de autos desbordados de valijas llegan a la recepción de algún hotel, los niños y niñas bajan corriendo para tocar el mar, los abrazos entre desconocidos celebran la llegada. “Eso ya no lo voy a volver a ver”, dice, con lágrimas en los ojos. Desde marzo, solo una palabra le retumba en la cabeza: innecesario. Y la repite, con bronca: “Parece que la clase trabajadora no tiene derecho a descansar. Ni a conocer el mar. El pobre es pobre y nada más, ¿no?”.

Su hija, Cynthia, nació en los ochenta dentro del complejo. Pasó su infancia en los pasillos de los hoteles. Nació en el hotel ocho donde funcionaba el cine. Se ríe mientras recuerda las travesuras de adolescente junto a otros que llegaban de todo el país. Mientras ellos pasaban allí su verano y luego se iban, Cynthia se quedaba todo el año, lo disfrutaba, tenía amigos nuevos todos los años. Hoy trabaja en el museo Eva Perón, inaugurado en 2003, donde se conservan vajillas de alpaca, cartas de niños, fotos familiares. “El turismo social enseñaba más que vacaciones: enseñaba historia, memoria colectiva, convivencia”, dice.

El museo fue idea de Silvia, otra trabajadora. Después de los Juegos Panamericanos de 1995, cuando el complejo se transformó en villa olímpica, le dolió ver que ni los visitantes ni los locales conocían la historia del lugar. “Ese año vino gente de Estados Unidos, Cuba, México y la mayoría pensaba que esto se había construido para los juegos olímpicos, nadie sabía del plan de turismo social, nadia sabía del plan vacacional que albergó tanta alegría, así que me puse manos a la obra. Junté pieza por pieza. Reuní todo objeto valioso que fue testigo de nuestra historia y me puse a estudiar museología”. Hoy Silvia sigue resistiendo el cierre del museo, que posiblemente sea lo único que sobreviva. Cuenta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hará cargo del sitio. Todavía no sabe cuando se jubilará.

Tony se jubiló en junio y planea mudarse a San Luis. Quiere alejarse de la imagen de vacío que crece en Chapadmalal. Pero antes recuerda una escena: cuatro monjas con una soga atada a la cintura, arrastradas por cuarenta chicos que entran de espaldas al mar. Gritos, risas, entusiasmo. “El griterío de esos chicos es algo que me llevo conmigo, la clase obrero es escandalosa, festeja, valora, eso es lo que mantiene viva mi memoria”, dice.

Hoy, los hoteles vacíos no son solo edificios: son un signo de derrota. Las licitaciones y la privatización amenazan con un futuro desarme del tejido social. Los vecinos miran con temor: no solo se pierde un complejo, se pierde identidad.

El viento sigue empujando la nostalgia por los pasillos vacíos. Tony, Cynthia y otros vecinos se aferran a la memoria y al derecho a tener un descanso digno. Chapadmalal no es solo un destino turístico: es un símbolo de justicia social, de infancia compartida, de derechos conquistados. Solo esperan que no perder la memoria de estos espacios que aún resisten.