Moverse por la Bahía de San Francisco es como volar sobre el agua. Lo explica Jack Kerouac en Ángeles de desolación. "Es el puente lo que cuenta, la entrada en San Francisco por este Oakland Bay Bridge, sobre aguas ligeramente agitadas por barcos y ferrys en el océanico camino de Oriente, sobre aguas que es como si te llevaran a cualquier otra orilla". Si el Golden Gate produce el vértigo de colgar sobre la nada, el Bay Bridge da saltos sobre el mar como una piedra rebotando sobre la superficie de un estanque. Despega en Oakland, toca en Yerba Buena y levanta el vuelo para penetrar en San Francisco por Mission District. "Los bares, el Bay-Oom, el hotel Bell, el vino, las callejuelas, los chicos pobres, Third Street, poetas, pintores, budistas, vagabundos, yonquis, chicas, millonarios, MGs, toda la fabulosa película de San Francisco, el palpito del corazón", escribe Kerouac.

El camino a la inversa no es lo mismo.

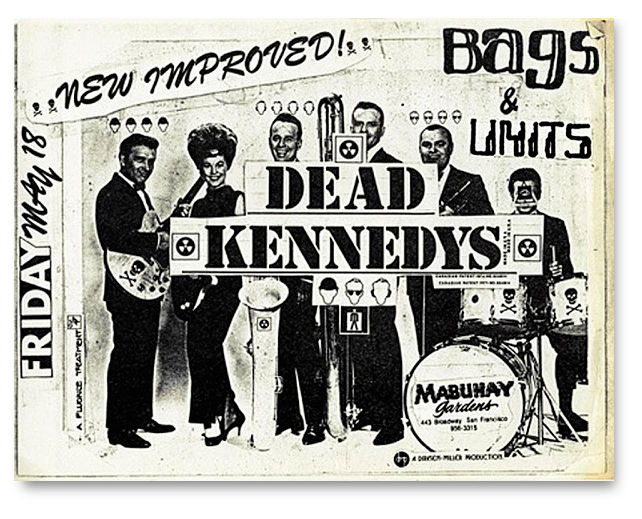

La llegada a Oakland es decepcionante. Allí fui a conocer en 1979 a un tipo que se hacía llamar Jello Biafra, líder y cantante de una banda local de nombre tan improbable como el suyo: Dead Kennedys. No le interesaba mucho la música, ni su objetivo era convertirse en una estrella del rock. Era más ambicioso. Había fundado la Hermandad de la Paz y la Anarquía y decidió presentarse a las elecciones para alcalde de San Francisco. Su banda se movía por el circuito local de la Bahía aunque ya habían hecho un par de bolos en Los Ángeles. Pagándolo de su bolsillo habían grabado y editado un sencillo —bastante difícil de conseguir— con una canción titulada California über alles en la que arremetían contra el gobernador del Estado, Jerry Brown, y su novia la cantante country Linda Rondstad.

Biafra no tenía, evidentemente, ninguna posibilidad de convertirse en alcalde de San Francisco, aunque insistía en lo contrario y hacía campaña como si estuviera a punto de llegar a la Casa Blanca. Echaba pestes contra la alcaldesa Dianne Feinstein, que ocupaba el consistorio desde que un desquiciado que dudaba de su identidad sexual asesinó al alcalde George Moscone y a uno de sus concejales, el famoso activista gay Harvey Milk. En su programa Biafra proponía, entre otras cosas, prohibir los coches dentro del término municipal y obligar a la policía a someterse a votación en los barrios por donde patrullara, lo que no parecía gustarles nada a los agentes del orden. La ciudad vivía los aftershocks del asesinato de Milk y de la salida del armario de la comunidad homosexual. Fue allí cuando me enteré de que la palabra correcta para referirse a ellos era gay, y eso que en el Nueva York de los artistas había una amplia representación, pero no se llamaban gais.

Eric Boucher, pues este era su nombre de pila, no tenía mucho futuro como cantante de rocanrol. El estilo de los kennedys muertos, como el de tantas bandas de la nueva generación de la Costa Oeste de finales de los setenta, era una mezcla del más agresivo punk británico aderezado con coros y arreglos similares a los de la new wave neoyorquina. En directo, tenían un sonido bastante deficiente; aunque ni mejor ni peor que los cientos de grupos similares que pululaban por la escena sanfranciscana. Hubiera mejorado sustancialmente con solo prescindir de los manotazos que Biafra infligía a su instrumento. Tanto su nombre artístico, sacado de la malhadada región de Nigeria que se declaró independiente y lo pagó con una hambruna cuyos efectos acabaron creando un adjetivo, como su deseo de convertirse en un cantante de punk rock, tenían su origen en el clásico complejo freudiano que incita a matar al padre.

Boucher nació en Boulder, en el Estado de Colorado, en el seno de una familia de "trabajadores de la cultura", como él mismo los definía. Su padre era psiquiatra y poeta aficionado, y su madre, bibliotecaria. En su casa solo se escuchaba música clásica, no había televisión y se despreciaba todo aquello que oliera a cultura popular. En estas circunstancias a Eric le era muy difícil saber que había otras vidas más allá del ordenado mundo académico. Pero un día se abrió una pequeñísima rendija que dejó entrar de forma inesperada la putrefacta luz de la subcultura juvenil en el imperturbable castillo de marfil de la familia Boucher. El niño había cogido la gripe y estaba en cama con fiebre. Su padre le trajo un transistor y mientras buscaba una emisora de música clásica saltó una pieza de rocanrol que nunca ha olvidado, aunque cuando le pregunté qué canción era no supo decírmelo, lo que me hizo sospechar que era una fabulación, porque el chico tenía algo de mentiroso compulsivo. “Me curé casi inmediatamente”, aseguró de todos modos.

A finales de la década de 1970, Boulder se había convertido en uno de los centros de referencia de la cultura hippie institucionalizada. Desde el Naropa Institute y la Jack Kerouac School of Disembodied Poetice, Allan Ginsberg, Peter Orlowsky, Gregory Corso y un buen puñado de escritores de la Beat Generation impartían clases y practicaban el budismo. Había una constante peregrinación de nostálgicos y nuevos congregantes que llegaban para ser iluminados o, al menos, para respirar algo de aquello que añoraban. Biafra los detestaba profundamente. Los consideraba unos farsantes. Recordaba la soñolienta ciudad en la ladera de una montaña de su infancia a la que, de pronto, empezaron a llegar los hippies.

“Al principio y por un tiempo fue muy divertido porque eran realmente peligrosos, tal y como nos decían nuestras familias, que nos prohibían acercarnos a ellos. Llevaban el pelo largo y vestían de una manera diferente, divertida. Debo admitir que nos fascinaban y atraían, y también que teníamos auténtico miedo de hablar con ellos. Los admirábamos. Pero ahora han envejecido, se han cortado el pelo y se han hecho ricos. Han convertido su ideología en un asqueroso negocio de la misma manera que lo hicieron sus padres; han montado carísimas tiendas de comida natural donde puedes comprarte una zanahoria orgánica por cincuenta dólares y Boulder se ha transformado en una atracción turística para idiotas”.

Biafra era un heterodoxo autodidacta bien armado intelectualmente, sin duda por influencia familiar. Viéndole nadie diría que era un experto en política internacional y que en la escuela se especializó en algo tan exótico como improbable para un norteamericano: la Historia de Paraguay, ni más ni menos. Como ya he dicho, Biafra-Boucher no tenía ni idea de cantar ni de tocar la guitarra, pero su actitud y capacidad para despiezar la realidad con una ironía que rozaba el humor negro era extraordinaria. Siempre había querido tocar en una banda de rock, me dijo, y la oportunidad surgió cuando, al poco de llegar a San Francisco, se dio con un anuncio en una lavandería que rezaba: "Guitarrista quiere formar banda de punk". El guitarrista en cuestión era Raymond John Pepperell, que ya utilizaba el alias de East Bay Ray. Juntos formaron los Dead Kennedys. Él se ocupaba de escribir las letras de las canciones y cantar algunas piezas, e intentar tocar la guitarra. Los otros miembros de la banda intentaban impedírselo, aunque él seguía probando.

Su opinión sobre San Francisco era sustancialmente la misma que sobre Boulder. “Aquí ya no pasa nada. Esto no es más que otra especie de reserva de hippies capitalistas. Date una vuelta por City Lights y los verás en su salsa. Acércate a uno de esos recitales de poesía para budistas descerebrados y me darás la razón”. Biafra despotricaba contra la década que estaba a punto de terminar y miraba hacia atrás con envidia y resignación, aunque veía la luz del futuro en el punk. “No sé qué hubiera sido de mí si no hubiera aparecido el punk. Fueron The Ramones quienes me abrieron los ojos. Los vi tocar en el Country Rock Palace de Denver justo cuando empezaban. Actuaban de teloneros de una banda más famosa y en la sala estaban todos los gurús locales de la música rock; desde críticos a DJ de las radios, pasando por ejecutivos de las discográficas que no tenían ni idea de quienes eran los Ramones. Sólo un pequeño grupo de iniciados estábamos allí para verlos a ellos. Eran unos tipos poderosos, la banda más fuerte que nunca había escuchado. Además, lo hacían de una forma tan sencilla que daba la sensación de que cualquiera podía hacerlo. Incluso yo. Y eso es lo que me decidió a meterme en el negocio de la música. Volví a verlos en San Francisco, en el Savoy, y allí ya se hizo evidente la hostilidad con que los contemplaba la mayoría los viejos activistas de los sesenta, que detestaban el punk. Se podía entender. Los setentas son una década patética; soy demasiado joven para haber vivido la efervescencia de los movimientos contra la guerra del Vietnam, pero aquello sí que era importante”.

Biafra despotricaba contra la década que estaba a punto de terminar y miraba hacia atrás con envidia y resignación, aunque veía la luz del futuro en el punk

Hizo como si no lo oyera cuando le dije que el impeachment de Richard Nixon fue en 1974 y que la guerra no acabó realmente hasta mediados de 1975, con la caída de Saigón. Él seguía lamentando no haber podido vivir aquellos años y fantaseaba con la idea de haber podido quemar su cartilla de alistamiento y verse obligado a exilarse a Canadá o a cualquier otra parte.

—¿Por qué no a Europa?, sugerí.

—Sí, eso es, a Europa, o a Paraguay. Lo peor es que algunos de los tipos que más problemas causaron al establishment en aquellos años se dedican ahora a abrir tiendas de plantas medicinales en los centros comerciales transformados en hippies capitalistas.

—¿A quién te refieres?

—Sé lo que me digo, algunos incluso han llegado a pasarse directamente al enemigo. Tienes el caso de Jerry Rubin, uno de los tipos que más admiré cuando lo de Chicago, y ahora, ahí está, convertido en un hombre de negocios y haciendo apología del capitalismo.

Biafra siguió dándole a la cerveza mientras el local se iba vaciando. Cuando ya no quedábamos más que nosotros y el tipo de la barra, resultó que no tenía ni un pavo encima y tuve que pagar la cuenta. Se equivocaba completamente con eso de que no pasaba nada en San Francisco, porque se estaba larvando la gran epidemia, la dosis de exterminio que acabaría con la gran fiesta del sexo libre y el placer infinito: sexo, drogas y rocanrol.

El colectivo homosexual, que había salido del armario pocos años antes, se dedicaba a recuperar el tiempo perdido en la oscuridad entregado a un auténtico vendaval de promiscuidad, y el epicentro de esta pulsión era Castro Street, el gran supermercado del sexo, aunque no debería llamársele supermercado porque no había transacciones económicas de por medio. Había un local al lado de otro y todos tenían su cuarto oscuro en el que se entraba a ciegas. También había más saunas que adoquines. En el origen estaba el mencionado Harvey Milk, que en 1975 había abierto un negocio de venta de cámaras fotográficas y comenzó a involucrarse como activista en favor de la liberación de los homosexuales. Pronto el lugar se convirtió en centro de peregrinación. Había muchas variantes de ofertas sexuales, pero una de las más divertidas era la que consistía en una pared de madera con orificios. Había que meter el pene por el agujero y esperar a ver lo qué hacían con él. Se hablaba de una enfermedad desconocida que afectaba a los homosexuales, les debilitaba hasta que morían víctimas de todo tipo de dolencias. Todos conocían algún caso, pero practicaban el negacionismo y aseguraban que era una leyenda atribuible a las fuerzas reaccionarias que querían devolver a los gais al armario.

Me dejé caer por City Lights, la famosa librería de Lawrence Ferlinghetti en Columbus Avenue. Llamé por teléfono para averiguar si fuera posible un encuentro con su dueño o con Allen Ginsberg. Una amable secretaria me dijo que esto nunca se podía saber, y me informó que el día siguiente, Ginsberg, el gran poeta, el autor de Howl, el texto que llevó a Ferlinghetti ante los tribunales en 1957 acusado de haber publicado "obscenidad", daba un recital de poesía en el Savoy-Tivoli. Se sorprendió cuando le dije que no conocía aquel local. Me explicó que era el bar en el que todos aquellos escritores habían leído sus primeros poemas y prometió hacerle llegar a Ginsberg mi petición para una entrevista.

El Savoy era un viejo bar de estilo modernista con las paredes forradas de madera. En la calle había una gran cola de gente esperando pacientemente a que se abrieran las puertas. Con la esperanza de que mis gestiones hubieran surtido efecto me introduje en el local por una puerta trasera, subí las escaleras que llevaban al pequeño teatrillo, me identifiqué y, para mi sorpresa, me esperaban. Una mujer de edad indefinida, perfectamente asimilable a todos los poetas que estaban en el cartel, me acompañó hasta una de las primeras filas.

Cuando se abrieron las puertas, el lugar se llenó rápidamente. Sobre el estrado se sentaron tras una mesa una docena de poetas. Se levantaban según les tocaba su turno, se dirigían hacia el micrófono y desgranaban sus poesías. A la mayoría no los conocía, pero pude distinguir a Ginsberg, a su antiguo amante Peter Orlovsky y a Ferlinghetti. Era todo un acontecimiento. Hasta tres equipos de televisión estaban rodando en la sala y sentados en un lugar preferente, se encontraban el gobernador Jerry Brown, vestido con un elegante blazer azul marino, y su pareja, la auténtica Linda Rondstadt, toda una belleza, hay que reconocerlo, que, luego lo supe, estaba en aquellos momentos grabando un disco de baladas románticas producido nada menos que por Nelson Riddle. El público se componía de una curiosa mezcla de hippies reciclados, ejecutivos redimidos, jovencitos despistados y otros especímenes de la jet-set local.

El primer poeta leía un farragoso poema de amor de larguísimos versos que casi le dejaban sin aliento. Saqué mi paquete de cigarrillos y me dispuse a encender un pitillo cuando, de golpe, caí en que no había ni asomo de humo en el aire y recordé que la guerra contra los fumadores empezaba a hacer furor en la zona, por lo que opté por volver a guardarlo en el bolsillo. Un exaltado poeta de largas melenas y gestos histéricos, como sacado de una novela romántica, tomó el relevo. Leyó sus poesías y cuando acabó, aprovechó para leer un manifiesto contra el manifiesto que Ginsberg, Jane Fonda y otros más habían firmado criticando la actitud represiva del Gobierno de Vietnam. Acabada la guerra, muchos de quienes criticaron al Gobierno norteamericano y se pusieron del lado de los norvietnamitas, se redimían ahora denunciando las prácticas estalinistas de los chicos de Ho Chi Min. El poeta de largos cabellos acusó a los firmantes de hacerle el juego a la Administración de Jimmy Carter, a la CIA, al Pentágono y al FBI. Aseguró que la culpa de lo que estaba pasando en Vietnam, la represión del Gobierno comunista sobre la disidencia, la tenían los americanos que lo habían dejado todo imposible y argumentó que estos "pueriles" manifiestos no hacían otra cosa que justificar futuras intervenciones militares.

Saqué mi paquete de cigarrillos y me dispuse a encender un pitillo cuando, de golpe, caí en que no había ni asomo de humo en el aire

Desde su silla, Ginsberg dio un respingo. Se hizo un silencio seguido de murmullos por toda la sala. Entonces Ferlinguetti salió a escena y leyó unos poemas cortos, bastante divertidos, en torno a un viaje a Italia que había realizado aquel verano. La suya era la típica imagen del escritor americano de entreguerras enamorado de Europa. Alto y delgado, con una barba blanca rala, el cabello desgreñado, vestía una chaqueta de tweed y sacaba los papeles arrugados del bolsillo.

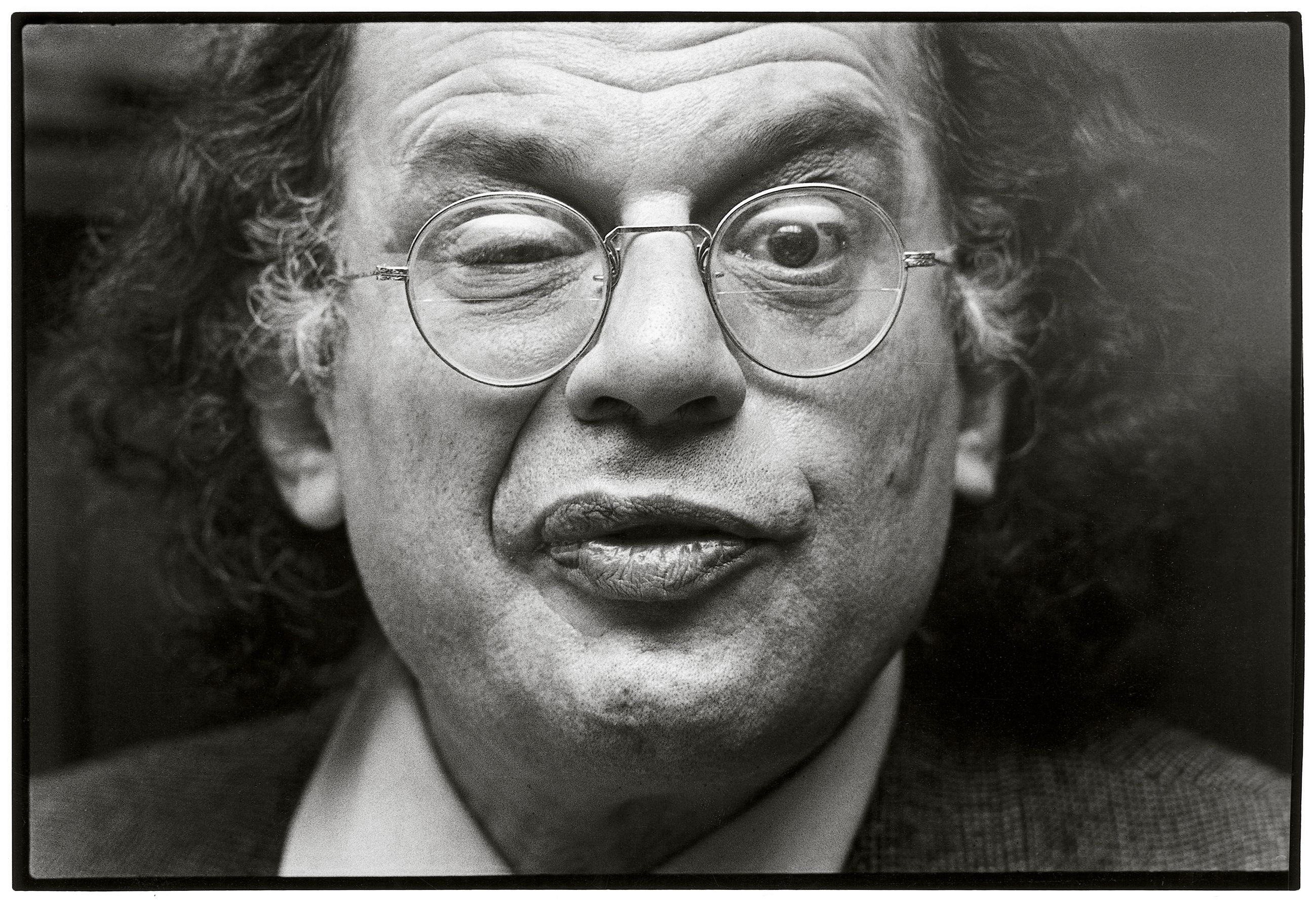

Faltaba, evidentemente, el número fuerte de la velada. Ginsberg, Orlovsky y un joven efebo armado con una guitarra se situaron en el centro del escenario. Al bello Orlovsky de las fotografías de la década de 1960 se le veía un tanto envejecido. Ginsberg llevaba una camisa de flores, pantalón negro, y se recogía el poco pelo que le quedaba en una coleta. De una maleta un tanto cochambrosa sacó un extraño artilugio, un instrumento que cuando quedó a la vista de todos resultó ser uno de esos organillos hindús que emiten sonidos monocordes, como una especie de acordeón con una sola tecla. Abrió una carpeta llena de papeles y se puso a cantar.

Como cantante es un desastre, peor que Biafra. No tan solo desafina, sino que además no se entiende ni una palabra de lo que está diciendo. El ruido del organillo, por si no fuera bastante, se encargaba de que la murga fuera totalmente ininteligible. Después, Orlovsky desgranó con una voz grave y potente una serie de poemas eróticos y otros explícitamente pornográficos. Especialmente bello fue Good fuck with Denise.

Good fuck with Denise

she laying face down

from her rear

I pounding in

squashing against her ass,

good long full come

with cock joint twisting in

good throbbing

the feeling inside cock near joint good feeling there.

Aquella magia, sin embargo, se desvaneció cuando llegó la grand finale, que consistía en que los tres, a coro, siguiendo el ritmo que Ginsberg marcaba con su maldito organillo, recitaron un último poema. Ante mi estupefacción, aquella pieza literaria constaba únicamente de dos palabras: "Don't smoke", repetidas una y otra vez como un mantra hasta el agotamiento.

Di gracias a los dioses por no haber encendido el cigarrillo y seguir teniendo la posibilidad de poder acercarme al gran poeta que yo había mitificado pero cuya aura se iba diluyendo conforme avanzaba aquella jornada. Pero en aquel momento, justo detrás de mí un grupo de una media docena de personas empezó a encender cigarrillos de forma compulsiva, uno detrás de otro. Había un tipo pelirrojo y bajito, con cara de follonero, que tenía entre sus labios al menos cinco pitillos encendidos y otros tantos en cada mano, y que de manera ostentosa y provocativa enviaba el humo hacia el escenario, donde Ginsberg y su gente aguantaban impertérritos el inesperado envite. Y entre ellos, no podía ser de otra manera, se encontraba el mismísimo Jello Biafra que en cuanto me reconoció me hizo un guiño de complicidad.

La sala se llenó de humo, hubo protestas, pero no pasó nada. Todo fue muy cool. Acabó el recital y la gente, incluidos los fumadores y con ellos el cantante de los Dead Kennedys, fueron desalojando el teatrillo. El gobernador y su novia ya habían desaparecido, probablemente detrás de las cámaras de televisión. La mayoría de los poetas seguían en el estrado hablando entre ellos y con algunos amigos y admiradores que se les habían unido. Pensé que era el momento propicio; subí al escenario y abordé a Ginsberg. Me presenté y le recordé que estaba allí para hacerle una entrevista.

—Lo lamento mucho –me dijo— será imposible concederle la entrevista. El éxito del recital ha hecho necesaria una segunda sesión para las más de 300 personas que se han quedado fuera y esperan pacientemente desde hace más de dos horas. Hay que darles lo que han venido a buscar.

Mi gozo en un pozo. Intenté adivinar, mirándole a los ojos, si tenía alguna posibilidad de hacerle cambiar de opinión, pero llevaba unas gafas como culos de botella que impedían cualquier intento de calibrar su mirada. Le sugerí la posibilidad de hacerlo después del segundo recital, pero el poeta tenía que tomar un avión de madrugada para llegar a tiempo a dar su clase en Boulder. Vistas las circunstancias intenté sacar al menos un poco de petróleo y le pregunté por su reciente viaje por Europa, por lo que pensaba de la política de Jimmy Carter y también por el abucheo al que le sometieron los llamados Indios Metropolitanos en Italia, que parecía tener mucho en común con el episodio de los fumadores compulsivos que acababa de presenciar. Como respuesta obtuve una serie de incoherentes tópicos sobre España, la paella, Franco, el sol y los toros. Debió notar mi estupefacción porque entonces me invitó a visitarle en su cátedra de budismo dónde podríamos, dijo, hablar largo y tendido y "profundizar más sobre la evolución de la sociedad". Entonces, el poeta que se había atrevido a criticarle por lo de Vietnam, cruzó el escenario. Ginsberg se dirigió a él y le pidió explicaciones, lo que generó una agria polémica. El otro tipo, nervioso y gesticulante, se erigía en guardián de la ortodoxia revolucionaria y se mantenía en sus trece, mientras Ginsberg, con aire displicente, le conminaba a entrar en razón con argumentos basados en la libertad y los derechos humanos, que no sirvieron para nada frente a las acusaciones de traición al pueblo vietnamita con las que le golpeaba aquel tipo realmente intransigente que, probablemente, no estaba dispuesto a discutir nada, sino a sentenciar al infierno al poeta.

Inasequible al desaliento, aprovechando una pausa en la trifulca, aventuré una pregunta acorde con el momento.

—Su poesía ha evolucionado mucho, ya no tiene el elemento desgarrador de Howl, ahora es más... ¿intimista?

—Una gran parte de mi poesía está hecha con la intención de atraer amantes —me dijo sin pestañear y sin dejar de mirar con aire de superioridad a su contrincante— hay una serie de poemas que claramente, como en Personals Ads, configuran la imagen del joven con el que quiero hacer el amor. Pero casi nunca funciona. Eventualmente el cuerpo de mi obra es un gran anuncio por palabras y esta es la gran motivación; mostrarme abierto y cándido.

Animado por su súbita disposición a hablar lancé la obligada pregunta sobre el consumo de drogas, la creación literaria y la psicodelia. Ginsberg tenía muchas ideas sobre el tema. Las drogas psicodélicas, como la meditación budista, aseguró, son buenas para el artista y su fase meditativa, aunque había que reconocer que podían ser peligrosas.

—He cambiado mi punto de vista sobre la relación entre el ácido y la neurosis. En ciertas circunstancias el LSD puede llevar a un ataque de nervios y la gente tiene que estar preparada por medio de la meditación antes de tomar ácido. Tiene que haber algún tipo de programa educativo para estudiar técnicas de meditación de modo que cuando la gente tenga una subida de ácido y pase por un mal viaje pueda cambiar su mente rápidamente y con facilidad. Hay maneras muy simples de hacerlo, pero nadie está haciendo entrenamientos masivos en este sentido. Sería algo parecido a darles jeringuillas a los yonquis. Pero todas las investigaciones científicas sobre el LSD han sido abandonadas, a excepción de algunos proyectos de uso militar y esto es una catástrofe para la ingeniería de la mente humana, para el avance científico y para la psicología.

Sobre la epidemia de heroína, Ginsberg se adhería a la tesis de la gran conspiración.

—Es una conspiración en la que participan el buró de narcóticos, sus burócratas y sus presupuestos, trabajando paralelamente a la Cosa Nostra y el crimen organizado; una red que se extiende desde la Casa Blanca hasta el Vaticano. Mantienen un mercado negro con precios altos y ventas por debajo del mostrador, lo que le sirve al crimen organizado para lavar su dinero.

Al poco empezó a entrar la gente de la segunda sesión y el local volvió a llenarse de nuevo. Ginsberg se disculpó. Me senté y, esta vez sí, encendí un cigarrillo. Pronto una mano me tocó en la espalda. Volví la cabeza y vi a una chica rubia de ojos azules alucinados. Muy seria me dijo: "Don't smoke". Me levanté y salí a la calle, aunque no apagué el cigarrillo.

¿Fumar o no fumar? En el último vuelo que hice de Nueva York a Madrid en el DC-10 de Spantax, la única compañía aérea que yo y otros como yo nos podíamos permitir para cruzar el Atlántico de vez en cuando, me encontré con un viejo amigo artista al que las cosas le habían ido bastante bien. Tenía un contrato con un importante marchante y vendía sus preciosistas esculturas a ricos hombres de negocios norteamericanos. Nos sentamos juntos, porque aquellos vuelos no tenían asientos asignados, eran lo más parecido a un autobús de línea. Venía de Dallas, me dijo, y pensé que había hecho una exposición en alguna galería para engatusar a ricas mujeres de Texas . No era el caso, me explicó. Había estado ingresado en la Clínica Mayo, uno de los centros oncológicos de mayor prestigio en el mundo. Tuvo mucha suerte porque le descubrieron un tumor en un pulmón, de pura casualidad, en una visita al médico porque le dolía una pierna. Se lo extrajeron. La operación fue un éxito. “Me descorcharon”, dijo para indicar que le habían quitado más de medio pulmón. El avión despegó y cuando se apagó la señal de prohibido fumar sacó un cigarrillo de una cajita de metal amarillo de la marca 555, lo encendió y le dio una gran pipada.

—¿Pero tú fumas?, le pregunté. ¿No tienes miedo?

—Sí, fumo. Después de la operación volví a fumar cuando todavía estaba convaleciente. Vino el médico y me dijo: ¿pero usted quiere vivir? Y yo le contesté: yo quiero fumar.

NOTA DEL EDITOR: Este artículo de Josep Maria Martí Font, Una historia junto al Bay Bridge, forma parte de nuestra Trilogía californiana. Se trata de tres textos firmados por, además de Martí Font, Angels Bronsoms (Los Ángeles, 1987) y Román Gubern (La sonrisa de América). En sus historias, los tres periodistas narran el impacto que tuvieron en sus vidas las experiencias personales y profesionales que vivieron en Los Ángeles y San Francisco entre 1972 y 1989. Para Martí Font, Bronsoms y Gubern, al igual que para miles de intelectuales europeos y latinoamericanos, California representó un bálsamo cultural y social que cambió sus vidas para siempre.