Celia Cruz no nació siendo reina, pero con el tiempo se convirtió en una. Lo logró a base a tiempo, sin pactos y, sobre todo, sin domesticar su propia sonoridad. Bastó su forma de cantar, de ocupar el escenario, de decir “¡Azúcar!” hasta convertirlo en consigna de marca personal. Su voz que construyó un mapa cultural para las mujeres que se adentraron dentro del mal llamado género de música latina o urbana.

La artista cubana nació el 21 de octubre de 1925 en Santos Suárez, un barrio habanero donde los rezos católicos sonaban junto a los pregones de la calle y los discos giraban como ventiladores en verano. En su autobiografía Mi vida (Ediciones B) no se adornó: se describió como “una negra feíta”, con voz de tambor y cuerpo quieto. Su tía Ana, desde la sala, tenía un único consejo: “¡Menéate!”. Durante años se repitió que su nombre completo era Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, pero la investigadora cubana Rosa Marquetti lo matiza: en los documentos legales solo figura como Celia Caridad Cruz y Alfonso.

Creció en una familia obrera donde la música no era ornamento, sino necesidad básica. Cantaba para dormir a sus primos, y pronto pasó de la cuna al micrófono. Se presentó en concursos de radio con boleros y tonadas afrocubanas, sin escuela de canto pero con una convicción que ya sonaba a destino. Su madre la empujó a cantar. Su entorno la empujó a conformarse. Ella eligió el micrófono.

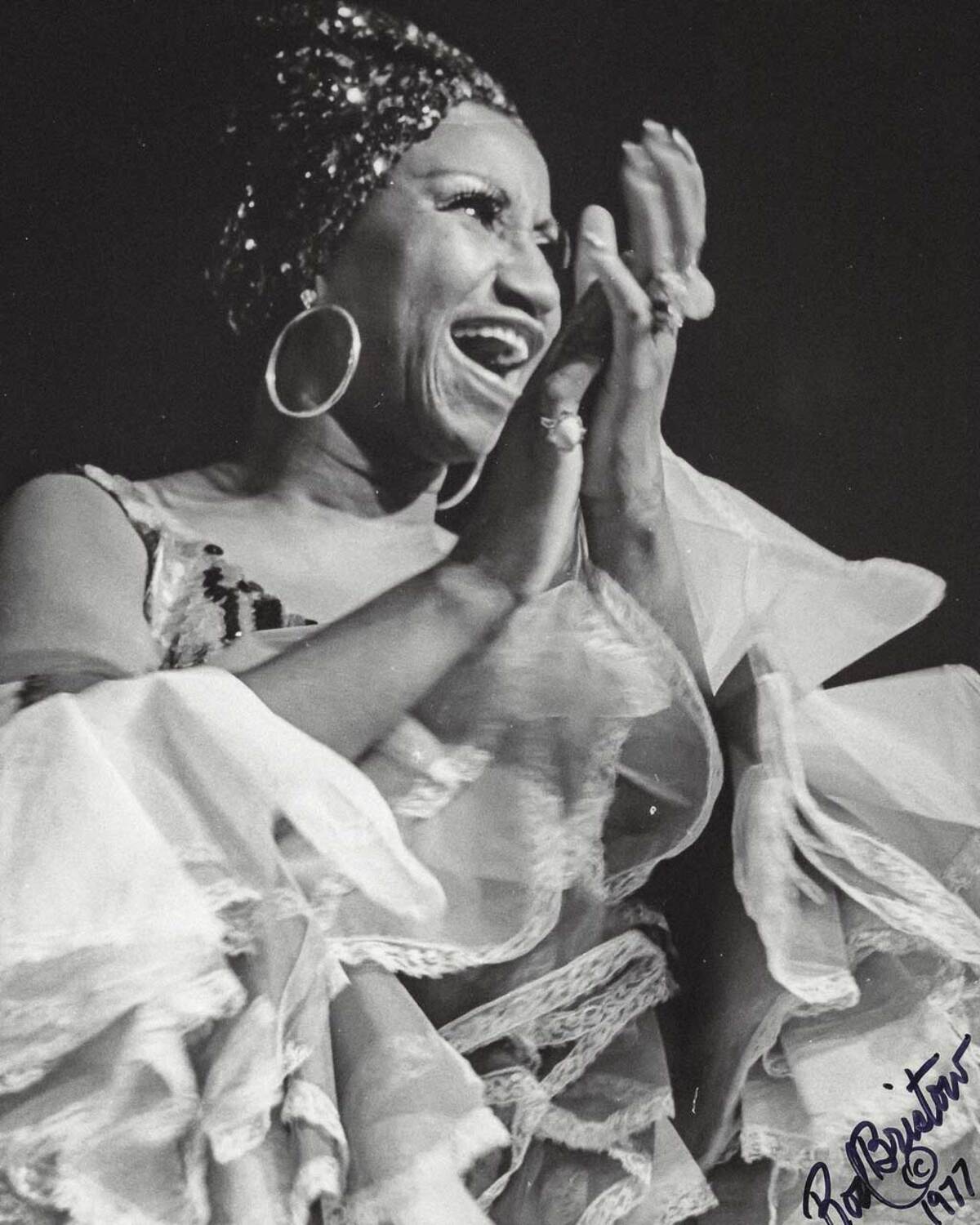

Estudió teoría musical y canto en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana. Se entrenó como cualquier pluriempleado del siglo XXI, en varios espacios desde la radio, la calle o las fiestas. Su talento no sólo era su técnica vocal, sino performance. Su voz era grave y era capaz de pasar de un eco ritual a un pregón urbano sin perder identidad. En 1950, se unió a la Sonora Matancera y fue ahí cuando cambió la historia de la música popular.

El exilio: ¿Cuba o la música?

Durante quince años fue vocalista principal de la orquesta. Con ellos grabó más de 200 canciones y pudo girar por América Latina, EE.UU. y Europa. Celia Cruz era, para entonces, la gran figura femenina de la música tropical. Y aún así, su país no volvió a verla.

Cuando Fidel Castro tomó el poder, la artista estaba de gira en México. No regresó. No pidió permiso. El gobierno revolucionario respondió tachándola de traidora y vetando su voz en la isla. A partir de entonces, fue oficialmente exiliada: no pudo volver ni para enterrar a su madre. El silencio impuesto por el régimen no detuvo su música, pero convirtió el exilio en parte de su partitura.

Años más tarde, cantó en la base naval de Guantánamo. No cruzó, pero se acercó lo suficiente. Se agachó, recogió un puñado de tierra al borde de la cerca que separa el territorio cubano del estadounidense y se lo llevó consigo. La guardó hasta el final. Fue lo más cerca que pudo estar de casa.

A pesar de la tristeza, la cantante cubana nunca le cantó a ese sentimiento porque en el fondo La vida es un carnaval. Como escribe Caridad Milagros Rodríguez Torres, en su investigación Celia Cruz, ícono global de la sala: Africanía, la música de la intérprete no evoca una Cuba perdida, sino que construye una Cuba alternativa, sonora, portátil. Cada vez que entonaba “La Cuba mía” o “Guantanamera”, no recordaba: fundaba un nuevo imaginario cultural.

Celia Cruz, Nueva York y su internacionalización

En Nueva York, empezó de nuevo. Conoció a Tito Puente, grabó con Johnny Pacheco quien la llevó al estrellato global al incluirla dentro de esa magia llamada Fania All Stars. En un género que hasta entonces estaba liderado por hombres, Celia Cruz se convirtió en una presencia ineludible. No fue la voz femenina de la salsa: fue su estructura, tanto que creó otras, porque Celia Cruz, como dice César Miguel Rondón, escritor de El libro de la salsa (Ediciones B / Turner editorial), era un fenómeno que no pertenecía a un solo género musical.

Cantó en el Yankee Stadium, en África con James Brown y la Fania, en Japón, en Venezuela, en escenarios donde ni siquiera se hablaba español. Su timbre era más universal y se movía con la orquesta como una sacerdotisa del ritmo. No bailaba para gustar: movía el cuerpo para ritualizar.

En la colección de ensayos Cocinando suave: ensayos de Salsa en Puerto Rico, compilados por César Colón donde se explica la figura de la artista no solo como música, sino como cuerpo performativo. Su estética no fue un decorado, fue lenguaje. Pelucas imposibles, trajes con escarcha, vestidos que daban para titulares de periódicos. Vestirse fue parte de su discurso: afrofuturismo tropical sin pedir permiso. Si el escenario era altar, cada presentación era una liturgia.

En su música se escuchan las religiones afrocubanas como capa profunda, no como decorado glasé. Cantaba a Yemayá, a Eleguá y a Changó. No fue santera, pero entendía que el tambor era un archivo con miles de capas que provenían de África y se mezclaban en el Caribe. En temas como Mata Siguaraya o Bemba colora, se entrelazan el ritmo con el ritual, la fiesta con la invocación.

Su discografía superó los setenta álbumes porque grabó con media humanidad. Desde La Sonora Matancera a Tito Puente, con Willie Colón y Johnny Pacheco hasta con David Byrne y los Talking Heads o, inclusive, como nota de color, cantó varias veces para los niños en el show de Plaza Sésamo. Desde los años 50 hasta su muerte en 2003, su voz atravesó diferentes ritmos y géneros como boleros, guarachas, sones, rumbas, baladas y house latino. Su primer disco fue Una Noche en Caracas con la Sonora Matancera y, en 1990, junto a Ray Barreto, ganó un Grammy por el disco producido por La Fania, El Ritmo del Corazón y, en 2003, obtuvo otro Grammy por La negra tiene tumbao como mejor álbum de salsa. Ni hablar de Grammy Latinos, donde obtuvo cinco galardones y un total de nueve nominaciones. Su discografía no es un archivo pasivo, es un mapa de tensiones entre tradición y modernidad, migración y memoria, cuerpo y política.

Más allá de los premios y una moneda de 25 centavos de dólar con su imagen, su legado es corporal. Está en los performers que la imitan. En las drag queens que repiten sus gestos. En las niñas afrodescendientes que descubren su historia como una posibilidad. No como símbolo de integración, sino como ejercicio de insubordinación cultural.

Celia, disculpen que la tutee como si la hubiese conocido, no se identificó abiertamente como feminista, pero su figura fue representativa de esta lucha. Lideró orquestas, negoció contratos, impuso repertorios, resistió el molde de la mujer suave, sensual y secundaria, florero. Su poder no era hablar más fuerte, sino tener la última palabra sin que nadie se la diera. Su sola presencia, negra y femenina, en el centro del escenario, ya era una ruptura.

Murió en Nueva Jersey en 2003. Su cuerpo no cruzó el mar hacia La Habana, pero su voz no necesita de una visa para lograr un sueño. La música y la voz de Celia Cruz siguen sonando en fiestas de pueblo, en discotecas, en funerales, en campañas publicitarias. Y sobre todo, en ese lugar donde el Caribe no es una geografía, sino una manera de existir y resistir.

Hoy se escucha a Celia Cruz sin saber que canta en Yoruba. Se la baila sin conocer el exilio. Se la imita sin comprender que cada “¡Azúcar!” no era adorno, sino una forma de endulzar su café para no olvidar. A diferencia de muchas figuras globales, su historia no está centrada en un mercado, sino en una comunidad. En los barrios, las fiestas familiares, las radios piratas, las pistas de baile y sobre todo en las migraciones. Su voz pertenece al mundo que disfruta de lo latino sin artificios, aunque haya sido producida por las grandes discográficas. Su fama no fue un privilegio: fue una respuesta política desde la música y el canto.