“Soy un negro sabrosón

del cielo favorecido

Tengo dulce el corazón

porque criollo he nacido.”

- Nicomedes Santa Cruz

Primera vida: A cocachos aprendí

Los cañonazos de la Guerra del Pacífico marcan el ritmo inicial de esta historia. Percusión de sangre y muerte sobre las aguas frías del otoño sudamericano de 1879 que rompió fronteras y familias, afectó también a los Santa Cruz Aparicio, que lloraron la pérdida de un hijo de solo 15 años bajo fuego chileno. Descendiente del amor y el deseo entre un curaca indígena del Alto Perú —originario de Santa Cruz de la Sierra, de dónde habría tomado el apellido— y su esclava negra, Pedro Santa Cruz Isla heredó no solo aquel apellido, sino también cuotas de liderazgo y sagacidad que demostrarán en sus generaciones venideras ser parte sólida de su ADN. Capataz de una ladrillera en Lima, logró poner a su otro hijo, de solo 9 años, en el último barco que saldría rumbo a Estados Unidos antes de que se concretara la feroz invasión chilena a Lima para evitar que compartiera destino con su hermano mayor. Desde el mar llegaban ya los ecos de las batallas, explosiones que eran héroes naciendo a la eternidad en medio del mar, deslizándose la muerte también por los arenales, las colinas y los valles en los que trabajaban entonces hombres, hijos, nietos o sobrevivientes de los esclavos que Ramón Castilla había liberado en 1854, después de pasar casi 300 años siendo la última escala social del Virreinato.

Pero no todos eran libres todavía. En los largos jornales del campo, cuando reposaban tras horas de siembra o cosecha bajo un sol violento, cantaban o bailaban una herencia de música ancestral, parte venida en barco y parte forjada en médanos azotados por los vientos. Lo andino, lo africano y lo europeo buscando una forma intangible que se impusiera al silencio para superar los trances de la vida. A alguna de esa herencia musical la llamaron ingá. A otra, panalivio: Si fumo / Pa'entro me como el humo / Si aguanto / Pa'entro me trago el llanto / Si vivo / Pa'entro busco motivo / Si muero / Pa'entro morirme quiero / Solo es pa' juera que canto / Cantando mi pena alivio / A la Molina no voy más / Porque echan azote sin cesar, escribirá un hijo suyo, aunque ese compás vital no lo conociera aún el pequeño Nicomedes Santa Cruz Aparicio, embarcado por su padre rumbo a un país que no conocía y en el que la esclavitud también había sido oficialmente abolida. Ayer como hoy, sin embargo, Estados Unidos es un lugar peligroso para un niño afrodescendiente, analfabeto, que conoce las necesidades económicas, pero no el inglés. Para sobrevivir tendría que poner en práctica la cualidad intrínseca de su nombre, aunque muy probablemente no supiera de su origen griego, en cuya lengua significaba “estratega de la victoria”.

“De África llegó mi abuela

vestida de caracoles,

la trajeron lo’españoles

en un barco carabela,

la carimba fue su cruz.

Y en América del Sur

al golpe de sus dolores

dieron los negros tambores

ritmos de la esclavitud”

Segunda vida: ¡Cómo has cambiado, pelona!

Nicomedes fue Nicomedes en griego, respetuoso su destino con la etimología, y también en inglés, francés, italiano o alemán. La segunda, la lengua que hizo suya en Estados Unidos; las otras, aprendidas por la curiosidad que siempre lo caracterizó. Pero ansiaba ser Nicomedes en peruano. La nostalgia, esa imagen de su barco partiendo del Callao, el adiós a sus padres Pedro y Jacinta, el desconcierto, sus lejanos recuerdos de una Lima que temblaba, incluso, más allá de la imagen que quedaba bamboleándose en el horizonte marino ante el asedio chileno, lo hacen regresar, más de 20 años después, convertido en un hombre con matices insólitos para la época: especialista en refrigeración por amoníaco, manejo de calderos y motores a vapor —fuerza energética de su tiempo—, educado por una vasta biblioteca que incluía todos los tomos de la Enciclopedia Británica —edición especial 1900—, y admirador de Shakespeare, Kant y Wagner. Con ese bagaje llegó al Perú, se enamoró de Victoria Gamarra y se convirtió, gracias a su pasión y energía, en un prolífico autor de comedias y zarzuelas, llegando incluso a componerles música orquestal él mismo.

Para la segunda década del Siglo XX, don Nicomedes Santa Cruz Aparicio era la figura afroperuana más prominente de la escena cultural peruana –con perdón de Ricardo Palma, una eminencia a la que la historia no se refiere como “afroperuano”–. Antes de acabar la década, su fertilidad como autor tendría par en la vida real, pues completaría la decena de hijos. Los tres últimos serían quizás los más famosos: Victoria (1922), compositora, estudiosa y reivindicadora de la figura de la mujer negra y el arte afroperuano en general; Rafael (1928), conocido como “Lima con traje de luces”, fue un destacado torero que ganaría el Escapulario de oro en la Plaza de Acho y que tomó la alternativa del célebre Dominguín en Las Arenas de Barcelona; y el penúltimo, que heredó su nombre y su talento con las letras, Nicomedes Santa Cruz Gamarra.

Nació un 4 de junio de 1925 en el 435 de la calle Sebastián Barranca en La Victoria, barrio obrero de la capital del Perú, cerca del terreno en el que, más de 40 años después, se construiría el estadio Alejandro Villanueva —nombrado en honor a su gran estrella de los años 30—, conocido como “Matute” por los hinchas de Alianza Lima, entonces mulatos y negros en su mayoría, entre los que se contaría el propio Nicomedes hijo. Curiosamente, el “Manguera” Villanueva, como fue conocido, nació también un 4 de junio, pero de 1908. Ambos serían aclamados por multitudes.

“Ni en Chile, ni en Argentina

Ni en Uruguay, ni en Brasil

ha salido un cuadro al field

Como el del Alianza Lima”

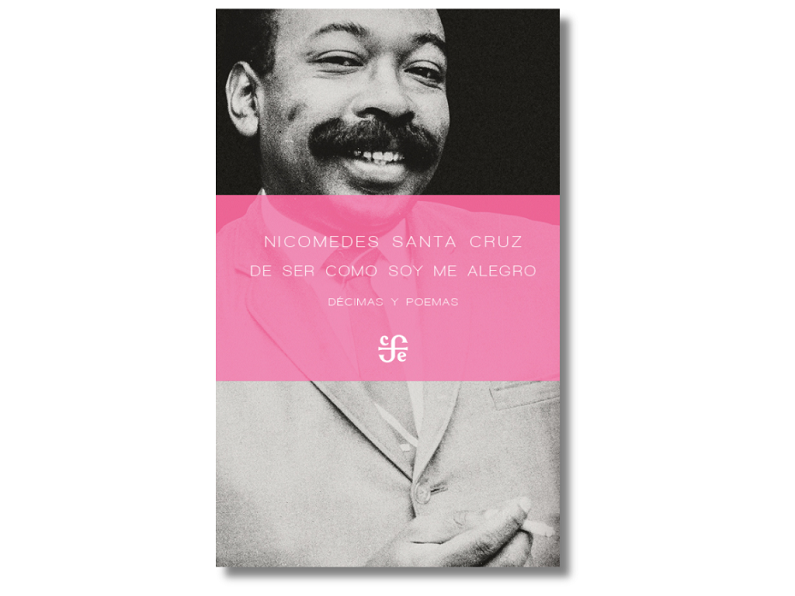

Tercera vida: De ser como soy me alegro

“Nicomedes Santa Cruz y Victoria Gamarra fueron una pareja afrodescendiente que se unió en 1907 e hizo de dos apellidos irreconciliables del siglo XIX peruano —en referencia a la enemistad entre dos célebres militares y políticos de aquella época—, una conjugación inmejorable en el XXl al surtir con su formación intelectual, teatral, musical, danzaría y vocal a su descendencia”, dice Luis Rodríguez Pastor, editor de De ser como soy me alegro, en el prólogo de la edición que ha publicado en el Perú el Fondo de Cultura Económica, un compendio de sus décimas y poemas preparado especialmente para conmemorar los 100 años de nacimiento del autor. El también escritor y estudioso de la cultura afroperuana señala en el mismo texto que en esa descendencia Santa Cruz-Gamarra habría modistas, reposteras, cocineras, políticos, compositores, dramaturgas, maestras, toreros, “y un herrero que abandonó su oficio por dedicarse a tiempo completo a la décima”. Hablaremos más adelante del curioso destino de un hombre que comenzó haciendo rejas y luego habló de libertad.

“Nicomedes Santa Cruz Gamarra es el más grande decimista del Perú y uno de sus creadores más versátiles y populares. Si bien abarcó con solvencia distintas facetas —musical, teatral, discográfica, bibliográfica, periodística—, la más reconocida y popular es la de poeta, tanto en verso rimado como libre. Es a través de su poesía que Nicomedes construyó una obra rebelde, potente y entrañable”, nos dice Rodríguez Pastor.

El propio Nicomedes hijo recuerda así sus primeros años: “Mi infancia ha sido maravillosa. Éramos los niños más creativos en la pobreza que teníamos. Era una época en que Lima estaba rodeada de huacas, de chacras y huertos. Tú hundías las manos, y encontrabas un fusil de la guerra del 79. Yo jugaba con los fusiles de la guerra con Chile. Todo eran carretas. Todo eran pregones”. Aunque muy probablemente entonces no lo sabía, Sebastián Barranca, quien le diera nombre a la calle en la que vio la primera luz del mundo, fue naturalista, investigador y maestro, traductor de textos quechuas y un interesado en la preservación del patrimonio cultural del Perú. Casi como si su barrio fuera la carta astral que sellaría su destino.

Él mismo contó que, en su infancia, aquel barrio obrero de huacas, chacras y huertos era alegremente desafiado por la familia, usado como templo ceremonial de sus almuerzos domingueros de risa y percusión, a los que acudían las tías y la abuela, que preparaban comida de campo, se acomodaban coronando aquellas huacas, como si recuperaran para sí un tesoro perdido en la Colonia, y contaban historias de los tiempos de la esclavitud “o de entierros de los indios y gentiles”. Todo esto enriqueció al futuro hombre que le tomaría la posta a su padre como representante afroperuano en las letras nacionales.

“Yo soy Nico Santa Cruz

decimista y jaranero

Estado civil: soltero

Libre como el avestruz”

Cuarta vida: En la calle no sé dónde

“Lima era un enclave que estaba más ligado al Caribe que al resto del Perú, porque había desarrollado una cultura mulata en trescientos años y entre murallas —contó Nicomedes en 1987—. Gente serrana no había. Nadie hablaba de huaylas ni de muliza. Había un nombre genérico: 'Serranito, están bailando serranito'”. Dicha realidad empezó a cambiar hacia 1939. Mientras Europa se preparaba para la guerra, un Nico adolescente disfruta las primeras ferias folclóricas y de productos regionales, que acercan a los peruanos del ande con los limeños. Cuenta que estos se emocionaron al ver por primera vez a los danzantes de tijeras o a los negritos de Junín. Pílade, un negrito que le doblaba la edad y que falleció prematuramente, solía recitarle décimas que aprendía de su padre. Incluso su propia madre, Victoria, cantaba o declamaba desde el rugir de su herencia africana mientras lavaba la ropa en una batea “durante 18 o 20 horas diarias”, con un repertorio que incluía vals antiguo, festejos, panalivios, habaneras o décimas. Estas últimas las había aprendido de niña, en los albores del siglo XX, de los trabajadores del ferrocarril de Monserrate. Un día, la pequeña Victoria se quedó con la libreta de décimas olvidada por un trovador y se aprendió de memoria los versos. Ese caprichoso designio del destino fue despertando en Nicomedes oído y curiosidad.

Su padre, sin embargo, no vivía solo del arte. Contratado por la hacienda Lobatón gracias a las habilidades adquiridas en Estados Unidos, había mudado a toda su familia al barrio de Lince antes de que el penúltimo de sus vástagos cumpliera 10 años. Allí, el pequeño compuso sus primeros poemas, mientras aprendía el oficio de cerrajería de un maestro al que le presentó su madre. “Se hacía un trabajo artesanal del siglo XV”, recordó Nicomedes, que para empezar se fabricó sus propias herramientas. “Hacer un martillo es una cosa hermosa. Se puede comprar en la ferretería, pero hacerse su herramienta es una prolongación del brazo mismo”, recordó. “Siempre se cantó en la herrería, porque la forja tiene un ritmo”, dijo. Y así fue también forjándose a sí mismo.

En la plantación de caña

nació el triste socavón,

en el trapiche de ron

el negro cantó la zaña.

El machete y la guadaña

curtió sus manos morenas;

y los indios con sus quenas

y el negro con tamborete

cantaron su triste suerte

al compás de las cadenas.

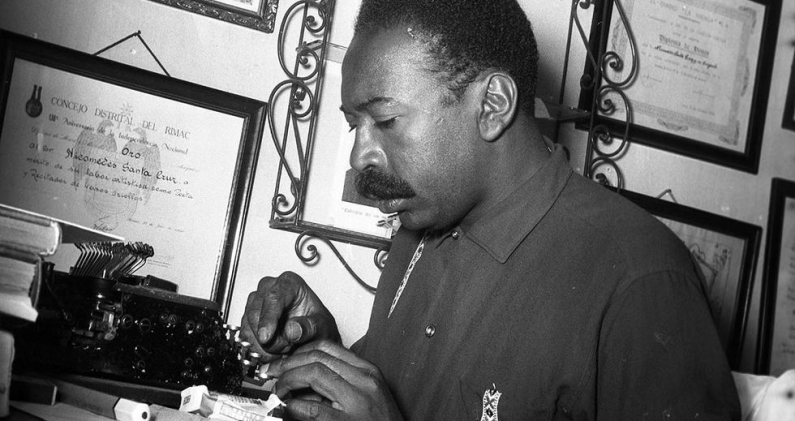

Quinta vida: Ya chocaron los aceros

“Hay una musicalidad: entre el sonido sordo de la comba, el golpe del martillo sobre el hierro al rojo y contra el yunque; como el coro de los herreros en la ópera “El trovador” de Verdi: Kimpun kapun, kipun kapun”, rememoró Nicomedes. Y fue en esos primeros días como herrero en que, inspirado por el ritmo propio del trabajo, escribió sus primeras décimas al reverso de los planos que le entregaban para encargarle las rejas. Fue a fines de los 40 cuando una tarde dejó de lado el boogie boogie que solía bailar y el swing que cantaba con alguna orquesta, para acompañar a sus amigos del fútbol a conocer al padre de ellos en Breña, barrio con varias similitudes a La Victoria. Así conoció a quien cambiaría su destino: Porfirio Vásquez, patriarca de otra familia decisiva para la cultura afroperuana. Don Porfirio —cuyo nombre corona aun hoy una antigua peña limeña—, lo adoptó culturalmente y le enseñó cómo se llevaba una décima dentro del ámbito rural o como un arma de canto de contrapunto. El año 1949 es fundamental, cuando ya es capaz de lanzarle a su maestro: "Criollo no, ¡criollazo! / canta en el tono que rasques / le llaman El Amigazo / su nombre: Porfirio Vásquez". Nicomedes puso entonces la primera piedra de su obra monumental.

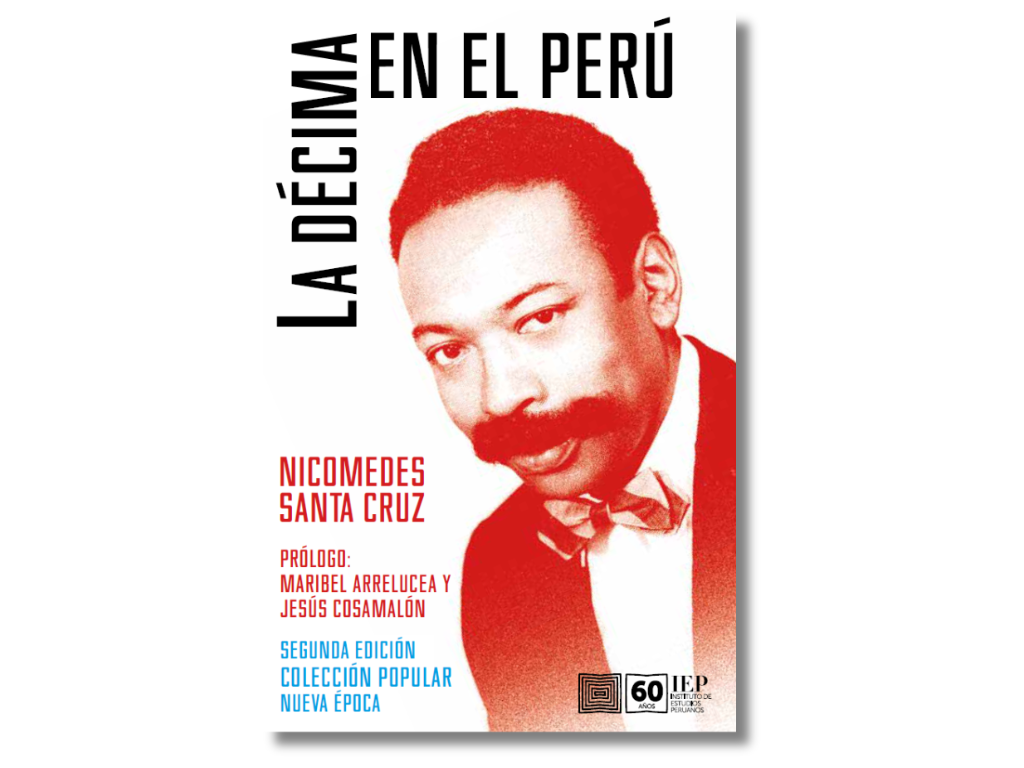

“Escúcheme, por favor, / escúcheme aunque no quiera: cómo canta marinera, / yo lo creo un trovador”, le dedicaba a Vásquez. Forjaba aún palabras tras las rejas. “Don Porfi —recordó el ya decimista— dominaba por igual todo el acervo folclórico de la costa central: el canto, la danza, la narrativa oral, etc.”. Además, que “conoció de la marinera y el socavón, del zapateo y el festejo”. Las memorias son parte de La décima en el Perú, libro publicado originalmente en 1982, y que acaba de ser reeditado por el Instituto de Estudios Peruanos. Fue el trabajo más ambicioso de Nicomedes y el que lo reivindicó entre las altas voces de la cultura y la intelectualidad peruana.

“Si él no hubiera hecho esa labor, muchas de las tradiciones orales expresadas en décimas hubieran desaparecido, porque era un arte practicado por afrodescendientes, sobre todo, de manera oral, ya que los esclavos no sabían leer o escribir. Por eso el trabajo de Santa Cruz es muy valioso”, afirma el historiador e investigador Jesús Cosamalón, responsable —a lado de la también historiadora Maribel Arrelucea— del prólogo a dicha nueva edición de La décima en el Perú.

Pero casi 30 años antes, en 1953, era el Nicomedes cerrajero el que se imponía -momentáneamente- sobre el artista, al instalar su propio taller, Herrería y cerrajería Santa Cruz, en la cuadra 5 del jirón Pastaza en Breña, el barrio al que también se había mudado. Con precisión quirúrgica, hacía arte del fierro, entre chispas, fuego y golpes que se convertían en música en sus oídos. Además del propio inmueble donde vivió la familia Santa Cruz en el mencionado jirón Pastaza, quizás aún quede alguna otra casona limeña que mantenga las mismas rejas que forjó Nicomedes como desafío al tiempo y a la apática humedad de la ciudad. Cantó y creó a ritmo de martillo los siguientes tres años, hasta que decidió asirse con más fuerza a la pluma que a sus herramientas.

Al que de inga no le toque

le tocará de mandinga,

todo es la misma jeringa

con diferente bitoque.

Algún fulano que enfoque

su genealogía extinta,

de ascendencia cuarta o quinta

por ramajes paralelos

hallará entre sus abuelos

desde la negra retinta.

Sexta vida: Ritmos negros del Perú

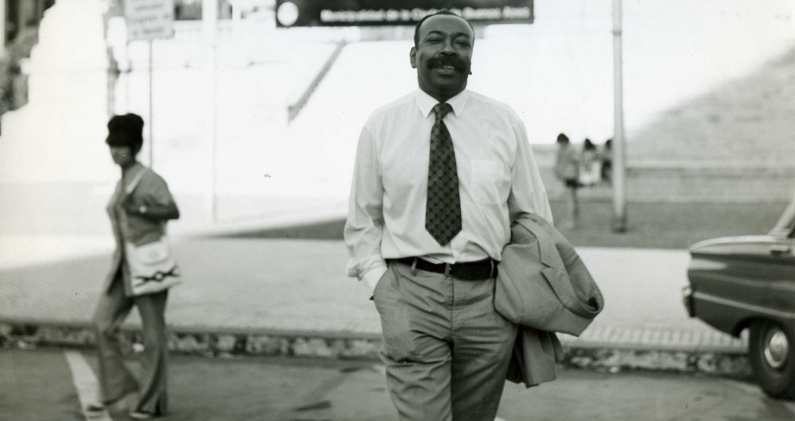

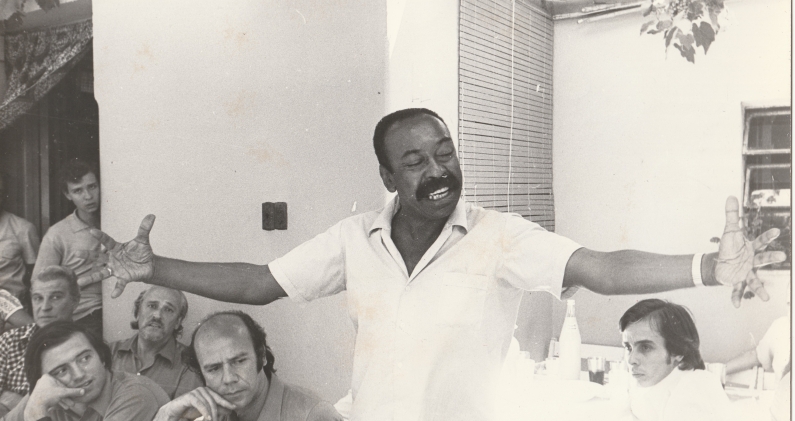

1956 es un año de ruptura para Nicomedes Santa Cruz. Exactamente, un 25 de abril. Mes literario, en memoria de Shakespeare y Cervantes, que devino en decisión artística definitiva. En sus propias palabras, decidió largarse por el mundo “a encontrar mi destino recitando mis versos”. Empezó haciendo la ruta hacia Ecuador, “pueblo por pueblo y chichería por chichería”, y en algunas ocasiones sus poemas recitados eran confundidos con versos de Chocano. “Si dicen que me parezco a él, debo ser bueno”, pensó. Y siguió adelante. Cumpleaños, bodas o despedidas eran sazonadas con su inspiración, muchas veces improvisadas bajo el influjo de litros de chicha de jora y otras bebidas espirituosas. “La gente no conocía nada de arte negro: ni zapateo, ni festejo, ni las décimas y sólo por alineación y la vergüenza que teníamos de hacer nuestras cosas”, ha recordado.

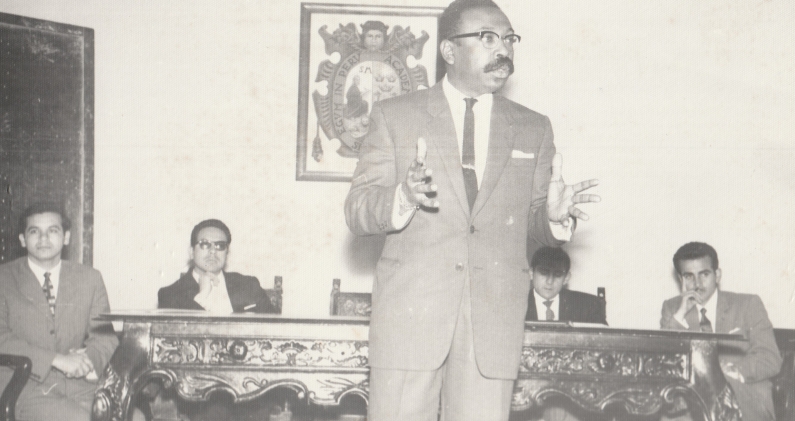

Al volver de su periplo, se integró a la compañía Ritmo Negro del Perú. “Me di cuenta que iba a vivir del aplauso”, recordó Nicomedes. La semana que cumpliría 33 años, en 1958, también publicó su primer artículo en El Dominical de El Comercio, Ensayo sobre la marinera, con el que empezó una larga lista de colaboraciones que también le ayudarían a sostenerse económicamente. “La resonancia que su obra ha tenido en el público prueba de que toca ciertos resortes vivos de la sensibilidad media”, dijo por esos días Sebastián Salazar Bondy sobre él. Ciro Alegría lo llamó “un artista de vigorosa raigambre y singularmente bien dotado”. Poco después, incursionó en la radio, apareció en el primer programa comercial de la televisión peruana, publicó su primer libro de décimas y, antes de que acabe la década, fue invitado a dar conferencias sobre la décima a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para entonces, había importantes estudios sobre la décima en Puerto Rico, Cuba, Argentina, México o Panamá, pero no en el Perú. Nicomedes empezó a recorrer la costa del país para recoger esa tradición –que incluía a ancianos decimistas analfabetos, rescatistas culturales de un pasado ya extinto- y pasarla de la oralidad al medio escrito.

“Si no fuera por Victoria o Nicomedes Santa Cruz, quizás no tendríamos tanta idea de qué sabemos hoy de la música negra que bailamos, que conocemos. Eso realmente se lo debemos a ellos. Si no, la información sería mucho menos popular y mucho más escueta. Nicomedes no solamente grabó música, sino que eran grabaciones pedagógicas”, nos dice Dante Trujillo, director del Fondo de Cultura Económica en Perú, responsable de la publicación de De ser como soy me alegro. “Él es, a mi juicio, un poeta popular en el más noble sentido de la palabra, y no un poeta menor. Era un poeta con mucha creatividad, con mucha sensibilidad, que supo mezclar lo mejor de varios mundos”, agrega Trujillo.

De los pies a la cabeza

soy un hombre competente:

nado contra la corriente

sin humillar la cabeza.

Si es orgullo o si es torpeza

mi modo de ser celebro:

lo tomado lo reintegro,

pago favor con favor

y si negro es mi color,

de ser como soy, me alegro.

Sétima vida: Ya no soy reloj del día

“Mi raza, al igual que tú / tiene sus zonas ajenas: / tú por petróleo en tus venas, / yo por ser como Esaú. / A veces no es el Perú / lo que está bajo tus pies. / Yo a veces cojo la mies / para que otro se la coma. / Si sólo es nuestro el idioma / Talara, no digas 'yes'”, escribió a principios de los años 60 y se ganó su primer problema político, al criticar la explotación norteamericana de los yacimientos petroleros del norte del Perú. Si la oligarquía lo había recibido con entusiasmo en la escena cultural peruana como un personaje atractivo, empezaba ahora a intuir que esa plataforma de popularidad podría revertirse contra el poder.

En 1964 lanzó la que sería su producción discográfica más destacada Cumanana: poemas y canciones, la primera edición de lujo, con disco doble, caja y un libro incluidos en la historia de la música peruana. Para su segundo libro, Cumanana, —como el conjunto que formó para acompañarlo y como su disco de lujo—, diversificó su trabajo. No solo incluyó décimas libres, sino también décimas de pie forzado, poemas en torno a la negritud y otros sobre una amplia variedad de temas. En el conjunto Cumanana participaron varios hijos de su maestro, Porfirio Vásquez, así como el eximio guitarrista Carlos Hayre y Ronaldo Campos, extraordinario cajoneador y zapateador que formaría más tarde la extraordinaria agrupación artística Perú Negro, el mayor elenco folclórico del Perú.

Para mayor aclaración, la cumanana, originaria de Piura, localidad costeña del norte peruano, es una cuarteta octosílaba que se interpreta oralmente y se enriquece durante el contrapunto improvisado de dos duelistas —o cumananeros— acompañados por sus guitarras.

Ante el escepticismo que despierta su posición política, Nicomedes viaja a Brasil, y sus experiencias allí, tanto académicas, como de observación o valoración al hombre negro, reorientan su espíritu.

Yo soy revolucionario

porque habiendo quien me escucha

pongo mi voz en la lucha

al lado del proletario.

No para mejor salario

ni coto a la cesantía.

Denuncio la plusvalía

con cartas sobre la mesa.

Y ataco la libre empresa,

¡Hijos de la patria mía!

Octava vida: Canción del hombre nuevo

“El tiempo que le tocó vivir a Nicomedes fue de intensos cambios nacionales y mundiales. Fue testigo de las luchas anticoloniales en el África y América Latina, mientras que en el Perú el dominio oligárquico fue paulatinamente minado y herido mortalmente con los cambios producto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada desde 1968”, indican Jesús Cosamalón y Maribel Arrelucea en el prólogo a la nueva edición de La décima en el Perú (IEP, 2025). En dicho texto, los estudiosos reconocen que su labor no fue solo la de recopilador de las distintas tradiciones artísticas del pueblo afrodescendiente —sobre todo poesía, danza y música—, sino que Santa Cruz decidió, desde esa posición, “sostener su posición política, basada en la denuncia de la situación marginal de la población afroperuana como consecuencia de su exclusión étnica y de clase”.

En conversación con COOLT, Cosamalón sostiene que su figura en Hispanoamérica es importante “porque fue un intelectual hasta cierto punto universal, que estuvo en contacto con las corrientes más influyentes de su época. Es alguien que permite vincular la experiencia del activismo y la intelectualidad afroperuana con lo que estaba pasando en el resto del mundo”. Del mismo modo opina Luis Rodríguez Pastor: “Estuvo muy comprometido con las causas revolucionarias políticas, sociales, étnicas del Perú, América y el mundo. A través de su poesía, denunció el racismo explícito e implícito, la esclavización y sus consecuencias, rindió homenaje a Patrice Lumumba, Nicolás Guillén, Bola de Nieve y otros, creó un repertorio con el cual los afrodescendientes se han sentido identificados e inspirados para continuar su senda”. Es precisamente en homenaje a su actividad poética y revolucionaria que cada 4 de junio —día de su natalicio— se conmemora el Día de la Cultura Afroperuana. Para Dante Trujillo, Nicomedes “es nuestro Nicolás Guillén. Un dinamizador de la cultura afro en general”.

Curiosamente, en uno de sus viajes a Cuba, Nicomedes Santa Cruz conocería al autor de Sóngoro Cosongo, quien le dedicaría unas palabras en 1974: “Viejo, querido Nicomedes: ¿No te acuerdas de mí? Hemos venido juntos a América, y sufrido y aguantado en el mismo barco negrero. ¡Ahora estamos juntos también en la rebelión y en la Victoria!”.

En otro de sus viajes a la isla, leería El manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. “Creo que todo el mundo que no haga lo que plantea Marx es un cabrón... es una mierda... que había que tener eso metido en el bolsillo para consultarlo”, afirmó tras la experiencia.

¡Velar por nuestro folklore,

por la industria nacional,

por la justicia social,

por el pueblo agricultor!

Lograr un mundo mejor

donde todos los peruanos

tengan mente y cuerpo sanos,

no exista un analfabeto

y se exija más respeto

por los derechos humanos

Novena vida: No hay tierra como mi tierra

En 1975 lanza otro álbum fundamental, Socabón. Poco más tarde, tras la descomposición de la dictadura militar de tendencia izquierdista de Velasco Alvarado —que tuvo como una de sus banderas la revaloración de los artistas peruanos—, Nicomedes entró en una etapa de incertidumbre. A pesar de que seguía difundiendo el arte afroperuano y latinoamericano a través de sus programas en Radio América, siente los tiempos distintos e ingratos. “La juventud de 14 y 17 años que me respetaba, se burla de mí en las calles. Es todo lo contrario de cómo hasta los tranvías de antaño paraban para que yo cruzara los rieles, y si entraba a comprar cigarrillos en un café la gente comenzaba a aplaudirme espontáneamente; (…) y el grito que le hacen a todos los negros, "uh, uh, uh", imitando mi voz y todo por calles y plazas, como un vejamen y una burla cruel. Es entonces cuando me doy cuenta de que todo está perdido”. Cuando Nicomedes se convirtió en una amenaza para el establishment, empezó a ser ridiculizado para que sus palabras perdieran efecto. Viajó entonces a México, y ante un público distinto y entusiasta, recuperó la esperanza en los jóvenes. En 1980, cambia su residencia a Madrid.

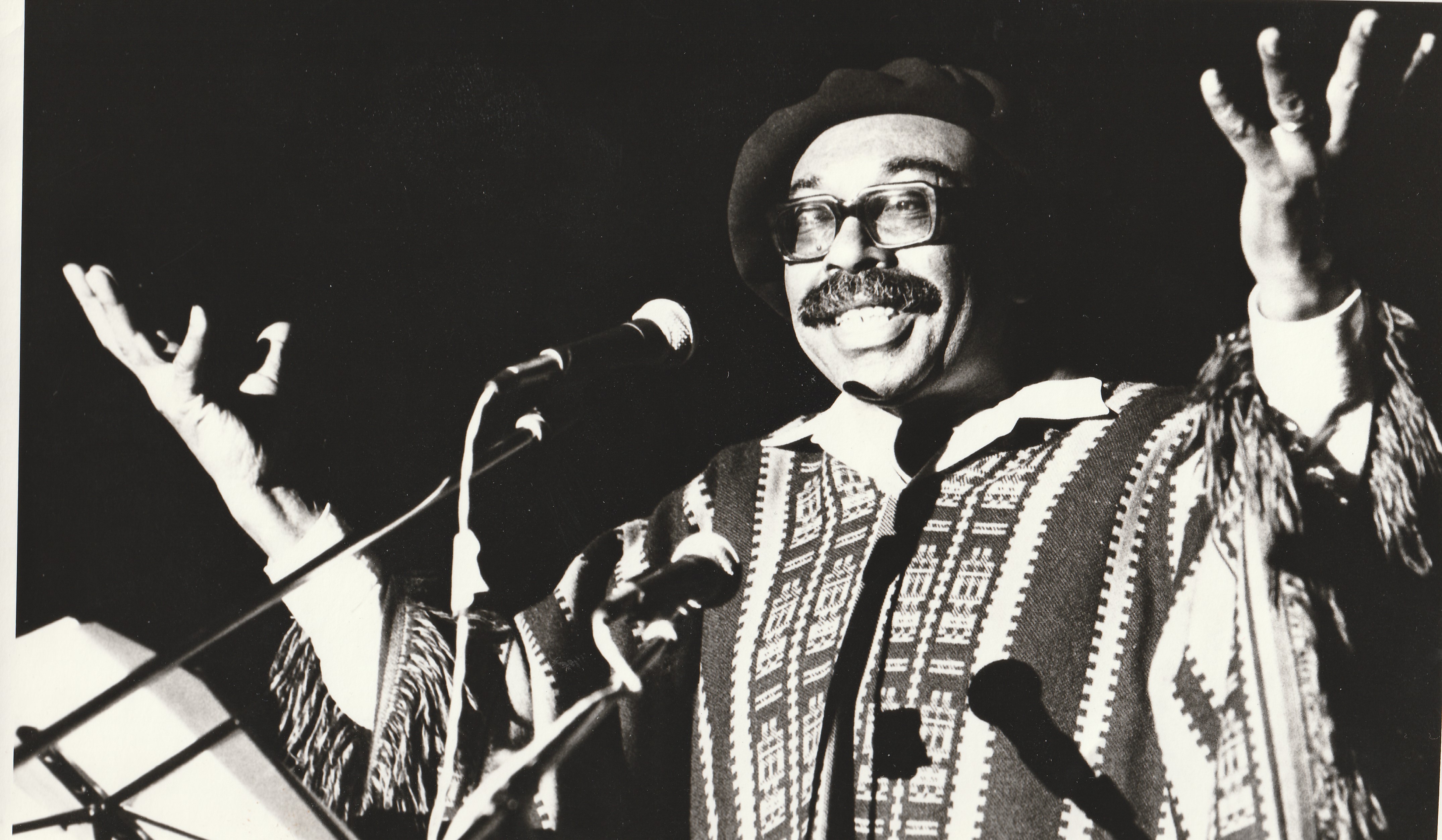

A mediados de 1982, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) concretó la publicación del ya mencionado La décima en el Perú, libro que se convirtió también en una suerte de reivindicación de la figura de Nicomedes Santa Cruz como uno de los más influyentes intelectuales peruanos del siglo XX. La presentación del libro, en 1983, fue uno de los últimos momentos importantes que viviría en el Perú. Volvería solo una vez más, en 1987, como invitado especial del II Encuentro Musical Latinoamericano de la Nueva Canción. Allí, con una gabardina de cuero negro, sus clásicos lentes gruesos de carey, su sempiterno bigote abundante y una boina del mismo color, declamó ante miles de personas con su voz siempre estentórea y grave, una voz que solo silenció el aplauso emocionado de la multitud. En el camino, la radio española, África, más encuentros literarios, más charlas, más premios, un cáncer al pulmón, más radio española, viajes por el Caribe, la Orden al mérito del Perú, y en diciembre del 91, las instrucciones a su familia para cuando él ya no esté: el cáncer ha vuelto, letal. El 5 de febrero de 1992, Nicomedes Santa Cruz Gamarra falleció en Madrid tras una operación. Sus cenizas flotan aún, parte polvo, parte eco, en las sierras de la capital española.

Llorad, negros del mundo.

Llorad hasta secar la última lágrima.

Llorad hasta que estallen las pupilas,

Y con las cuencas negras y vacías

Aún seguid llorando

Lágrimas de dolor y de silencio.

Décima vida: El canto del pueblo

La décima vida de Nicomedes Santa Cruz es, por supuesto, su legado. Esos abuelos que aún conservan su recuerdo; esos hijos que lo admiran; esos chicos de distintas generaciones estremeciéndose ante su voz grave y declamando, de memoria, “A cocachos aprendí / mi labor de colegial / en el Colegio Fiscal / del barrio donde nací” o “Cómo has cambiado, pelona / cisco de carbonería / te has vuelto una negra mona / con tanta huachafería”. Pasan las décadas, pero sus versos quedan: son el recuerdo del monumento que el Perú aún le debe.

“Es importante reivindicar el legado de Nicomedes porque se puso de pie y habló en voz alta y firme —nos dice Luis Rodríguez Pastor—: marcó una ruta, del pasado y del presente. En esa medida, más que conservación de su obra propondría un diálogo con ella: ¿Cuánto pervive aquello que denuncia, tanto de manera cruda como socarrona? ¿Qué tanto descubrimos aspectos de la historia que desconocíamos o negábamos de poblaciones desarraigadas y alienadas? ¿Qué posición tomo al respecto y en qué medida alzo mi voz? Uno de los grandes valores de la obra de Nicomedes es que interpela, no pasas por ella de manera indiferente”.

Para Dante Trujillo, si Nicomedes Santa Cruz se hubiese quedado en la faceta de divulgador y ensayista ya sería una persona importante, pero además es un grandísimo poeta en un género difícil como la décima. “Es contestatario, rebelde y conecta con la gente joven. Es una persona que cogió lo popular para llevarlo a un sitio más categórico, más valioso, incluso. Por supuesto, debería estar en un lugar de mayor reconocimiento en Hispanoamérica. Espero que De ser como soy me alegro lo ponga en el sitio que merece”. Por su parte, Jesús Cosamalón subraya que lo que Santa Cruz hace no solo le interesa a aquellos que se identifican o se consideran afrodescendientes, sino que es el legado de todos los peruanos, porque la presencia afrodescendiente está en toda nuestra cultura. “Lo que él hace desde el Perú, además de dialogar con nuestra propia cultura nacional, es tratar de enmarcarla dentro de una cultura afrodescendiente mundial. Y creo que eso es lo valioso: él coloca la pieza del afroperuano dentro del contexto de la diáspora africana en el mundo”.

Haga el cantor de su canto

indestructible herramienta

que no dude, que no mienta

ni la doblegue el quebranto.

Que su alma sea ese amianto

que ni al peor fuego le teme.

Que por tormentas reme

con proa a la libertad

y en su lumbre de verdad

toda mentira se queme.